Warum und wie rechte Netzwerke erneut versuchen, die Werkstore zu stürmen, was Gewerkschaften versäumt haben – und worum es bei den Betriebsratswahlen 2026 geht

Es beginnt leise. Mit einem Gespräch in der Teeküche. Mit einem Aushang am Schwarzen Brett. Mit einem Kollegen, der sagt: „Man wird ja wohl noch sagen dürfen…“ Und ehe man sich versieht, ist der Betriebsrat nicht mehr der Ort der Solidarität, sondern Bühne für ein ideologisches Schauspiel, in dem rechte Netzwerke das Drehbuch schreiben.

Was wie ein beiläufiger Kulturkampf erscheint, ist in Wahrheit Teil einer langfristigen Strategie. Die sogenannte ´Neue Rechte´ hat gelernt: Wer die Gesellschaft verändern will, muss tief in ihre Strukturen greifen – nicht mit Putsch und Pathos, sondern mit Präsenz, Penetration und Hegemoniefähigkeit. Und so hat sie die Betriebe für sich entdeckt: als Keimzellen der Normalisierung, als Orte, an denen man „ganz unpolitisch“ Politik macht.

Die Ursprünge dieser Strategie reichen zurück bis 1998, als das sogenannte Stavenhagener Strategiepapier der NPD das Fundament legte. Damals formulierten rechte Ideologen ein ´Drei-Säulen-Modell´: Kampf um die Straße, um die Köpfe, um die Parlamente. 2004 folgte die vierte Säule – der „Kampf um den organisierten Willen“. Gemeint war insbesondere: Die betriebliche Ebene. Die Gewerkschaften. Die Herzkammern kollektiver Teilhabe.

Eines der gefährlichsten Missverständnissen unserer Zeit ist es, die AfD für eine Partei der Arbeitslosen, der Abgehängten oder der Wutbürger am Rand zu halten. Nein – sie sitzt längst im Zentrum der Gesellschaft, und dort zunehmend neben diversen Parlamenten bis hinein in den Bundestag eben auch im Zentrum der Arbeitswelt: in den Fabrikhallen, den Versandzentren, den Werkstätten, den Krankenhäusern, Schulen und öffentlichen Verwaltungen. Die Zahlen sind eindeutig: Bei keiner Partei ist der Anteil der Arbeiterwähler*innen an der Gesamtwählerschaft so hoch wie bei der AfD (> 49%). Auch unter Angestellten wächst ihr Rückhalt (gut ein Drittel).

Zwar hat die AfD bis heute kaum sichtbare eigene betriebliche Strukturen aufgebaut, aber sie ist tief verwurzelt im Denken vieler Beschäftigter. Das ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung: Nicht Organisation ist das Problem, sondern Resonanz. Die Partei trifft auf einen Nährboden, der längst bereitet ist – aus Unzufriedenheit, Entfremdung, Ohnmacht und wachsender Ablehnung „der Politik“.

„Auch ist es ein falscher und fauler Trost, daß die Massen, die jetzt der Faschismus aufgewühlt hat, keine bewußten Anhänger und Kämpfer für die faschistische Diktatur sind. Das ist auch gar nicht nötig für den Sieg der faschistischen Diktatur.

Der Weg des Faschismus wie überhaupt der Konterrevolution zur Macht ist ein anderer, ja entgegengesetzter, wie der der proletarischen Revolution. (…)

Sein Weg zur Macht setzt nicht die Bewußtheit der großen Massen voraus, sondern

gerade ihre Unbewußtheit, die Trübung und Verwirrung ihres Klassenbewußtseins, nicht ihre Aktivität, sondern ihre Passivität. Gestützt auf diese Passivität und Verwirrung der Massen, auf Grund ihres Gewährenlassens, kann eine aktive und bewußte konterrevolutionäre Minderheit zur Macht gelangen, und sie ist nie anders zur Macht gelangt.“ August Thalheimer, Der Aufschwung der faschistischen Konterrevolution, September 1930

In vielen Belegschaften – wie in der Gesamtgesellschaft – gibt es mittlerweile einen mehr oder weniger offenen und immer weiter zunehmenden ´autoritären Konsens´, der in den Betrieben nicht von außen importiert, sondern von innen erzeugt wird: durch Frustration über Betriebsratsbürokratien, durch Spaltungserfahrungen, durch ´Kulturkampf von unten´. Dieser Konsens ist kein lauter Protest – er ist oft still, unterschwellig, nickend. Aber er ist wirksam. Und gefährlich.

Mit Appellen an den autoritären Charakter wie der Phönix aus der Asche

Noch Mitte 2022 sah es danach aus, dass nach einer Reihe von ´Wahlpleiten´ (Berlin 2021 (4%), Saarland (6%), Schleswig-Holstein (4%), Nordrheinwestfalen (knapp 5%) (alle 2022)) der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der AfD als (Wahl-)Partei erledigt sein könnte. Auch die DGB-Gewerkschaften stellten erleichtert fest, dass der befürchtete (weitere) Aufschwung ´rechter Listen´ bei den Betriebsratswahlen 2022 ausgeblieben war. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges, insbesondere die resultierende Energiekrise und die in seiner Folge zunehmend autoritäre Formierung und Militarisierung der Gesellschaft haben autoritären, populistischen und rechtsextremen Deutungsmustern wieder deutlich Auftrieb gegeben. Mit diesen bis tief in den medialen und politischen Diskurs reichenden Weltinterpretationen geht seit den Landtagswahlen in Niedersachsen im Oktober 2022 (mit 11% fast eine Verdopplung des AfD-Stimmenanteils), Bayern (14,6%) und Hessen (17%) im Oktober 2023 ein erkennbares (Wieder-) Erstarken der AfD (auch in Westdeutschland (!!)) als der ´parlamentarischen Vertretung´ dieser autoritär nationalradikalen Strömung einher; bis hin zur Fast-Verdoppelung ihres Bundestagswahlergebnisses auf rund 21% im Februar 2025.

Die AfD-Propaganda knüpft an den realen Sorgen und Nöten vieler Menschen an, die mit altbekannten und simplifizierenden rechten Deutungsmustern und Krisenbewältigungsstrategien bedürfnisorientiert und vor allem auch emotional ´abgeholt´ werden. Dabei profitiert sie erkennbar von der Krisenangst breiter Bevölkerungskreise. Am erfolgreichsten ist die AfD in der Alterskohorte zwischen 25 und 44, also bei den Menschen, die mitten im Leben und im Beruf stehen; der klassischen Zielgruppe gewerkschaftlicher Organisierung. Insbesondere aus Gewerkschaftsperspektive besorgniserregend ist darüber hinaus die erkennbare Tendenz, dass zunehmend auch jüngere Wähler*innen die AfD überdurchschnittlich wählen (Ausnahme BT 2022, bei der nur Die Linke einen ´Überraschungserfolg´ in dieser Wähler*innengruppe errang und mit 27% vor der Afd mit 21% lag, weit vor dem Dritten, der CDU mit 13%). Auch die Feststellung, dass die Hochburgen der AfD mit Ergebnissen von mittlerweile teilweise deutlich größer 30% in der Fläche oftmals in solchen Regionen liegen, die strukturschwach sind, die von Abwanderungen und von De-Industrialisierung betroffen sind, Regionen also, in denen klassische Themen der Arbeiter*innen- und Gewerkschaftsbewegung existentielle Bedeutung für die Menschen haben ist aus Gewerkschaftsperspektive maximal beunruhigend. Und das in Fortsetzung einer bei Wahlen seit Jahren feststellbaren Tendenz, dass die AfD auch bei den letzten Landtags- und der Bundestagswahl von Gewerkschafter*innen mit regelmäßig mindestens einem und bis zu drei Prozent über dem Durchschnitt deutlich häufiger gewählt wird, als im Gesamtergebnis, ist dann nur noch ein letztes Puzzleteil in einem ernüchternden Bild.

Der Betrieb als öffentlicher Ort des autoritären Alltags

Der Betrieb galt lange als eine Bastion kollektiver Emanzipation. Heute wird er zunehmend zum Ort autoritärer Regression. Nicht in Form organisierter Umsturzversuche, sondern durch das allmähliche Umkippen des Klimas: Kollegen, die „endlich mal Klartext“ fordern. Teams, die Diversity-Schulungen ablehnen. Belegschaften, in denen offen über die Erforderlichkeit der „Begrenzung von Migration“ diskutiert wird, als seien Flüchtende und Menschen mit Migrationshintergrund die eigentlichen Gegner, nicht die Bosse und Konzerne. Statt staatliche und unternehmerische (Zwangs-) Maßnahmen einer berechtigten und notwendigen umfassenden Gesellschafts- und Systemkritik zu unterziehen und für die Grundrechte aller Menschen einzutreten, propagieren die rechten Rattenfänger vereinfachte, von der Komplexität der Welt befreite ´Erklärungen´, die Unsicherheiten vermeintlich auflösen, simple Feindbilder schaffen, ´Schuldige´ benennen und die ´Gläubigen´ zu vermeintlich ´Wissenden´ machen. Es wird eine ´Steuerung von oben´ durch eine ´geheime Elite´ heraufbeschworen, die von ´schlechten Ereignissen´ profitiere, und dabei an altbekannte antisemitische Erzählungen angeknüpft; wenn auch oft hinter neuen Chiffren wie ´Bill Gates´, ´Bilderberger´ oder ´das Ostküstenkapital´ versteckt. In den Verlautbarungen der selbsternannten ´Corona-Rebellen´, ´Querdenker´ und ´Gewerkschaftsrebellen´ wimmelt es von Bezügen zur NS-Zeit. Häufig fallen Begriffe wie ´Filz´, ´Alt- und Systemparteien´, ´Gewerkschaftsbonzen´ und ´Diktatur´. NS- und Shoa-Vergleiche werden bemüht; klare antisemitische Symbole und eine Verharmlosung der historisch einzigartigen Verbrechen des faschistischen Deutschlands.

Diese Verrohung des Diskurses geschieht nicht trotz, sondern wegen der politischen Abwesenheit von Gewerkschaften, wo diese sich entpolitisiert haben. Die AfD und ihre Vorfeldorganisationen füllen diese Lücke – nicht mit Konzepten, sondern mit Gefühlen. Nicht mit Klassenanalyse, sondern mit Ressentiment. Und sie treffen dabei eben nicht nur einen Nerv, sondern ein (betriebs-) politisches Vakuum.

Den Wind, der durch Deutschland weht, in die Betriebe tragen.

In der AfD formierten sich seit 2014 bis 2017 vier teilweise heftig untereinander zerstrittene sogenannte ´Arbeitnehmerorganisationen´: »Arbeitnehmer in der AfD« (AidA) / 2014 – in Kooperation mit »Alternative öffentlicher Dienst« (AöD) / 2015, »Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer« (AVA) / 2015 – neoliberale Strömung, »Alternative Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland« (ALARM!). / 01.05.2017 – Sprachrohr der völkischen Nationalisten (´Flügel´) um Björn Höcke (Thüringen), André Poggenburg (Sachsen-Anhalt), Andreas Kalbitz (Brandenburg). Der Wahlerfolg bei den Bundestagswahlen 2017 mit 13 % – bei Gewerkschafter*innen 15% – war Anlass für die dem AfD-Netzwerk zugehörigen ´Bürgerbewegung Ein-Prozent´ die Kampagne ,Werde Betriebsrat‘ als „Generalangriff auf die Vormachtstellung des DGB“, zu starten. Die Gewerkschaften seien „zum Erfüllungsgehilfen des Kapitalismus und Steigbügelhalter des Neoliberalismus geworden“. Gegen „korrupte Gewerkschaftsbosse und ihr politisches Netzwerk“ sollte es gehen. Compact-Herausgeber Jürgen Elsässer proklamierte auf der Compact-Konferenz ´Opposition heißt Widerstand´, dass nun der Moment gekommen sei, „den Wind, der durch Deutschland weht, in die Betriebe )zu( tragen.“ Neben ihm nahmen in hervorgehobenen Rollen auch Björn Höcke, Oliver Hilburger, Gründer der Pseudogewerkschaft ´Zentrum Automobil´, Martin Sellner – Wortführer der rechtsextremen ´Identitären Bewegung´ – und Pegida-Frontmann Lutz Bachmann teil. Seitdem hat sich im Umfeld der AfD ein feinmaschiges Netzwerk aus Organisationen, Medien, Thinktanks und betrieblichen Gruppen gebildet. Prominentestes Beispiel: die Pseudogewerkschaft ´Zentrum´; hervorgegangen aus dem ´Zentrum Automobil´ (ZA), 2009 als eingetragener Verein gegründet von Oliver Hilburger – einem Ex-Mitglied der Neonaziband ´Noie Werte´ –, das sich als ´Alternative zu den DGB-Gewerkschaften´ inszeniert. In Wahrheit handelt es sich um ein betriebsstrategisches Projekt mit klarem ideologischen Kurs: anti-gewerkschaftlich, nationalistisch, sozialdarwinistisch.

Der öffentliche Auftritt: handzahm. Die Rhetorik: betont moderat. Doch die Verbindungen sind eindeutig. ZA kooperiert offen mit Akteuren, Funktionsträger*innen und Parlamentarier*innen der AfD, insbesondere aus dem Umfeld des nur formal aufgelösten völkischen und autoritäre nationalradikalen ´Flügels´. ZA nimmt an Konferenzen mit Compact, ´Ein-Prozent´, Identitärer Bewegung und Flügelfrontleuten teil und kooperiert offen mit anderen neurechten und rechtsextremen Akteuren wie Pegida und den Freien Sachsen. Infolge des Bedeutungsverlustes, teilweisen Auflösung der internen ´Arbeitnehmerorganisationen´ und der Aufhebung des seit 2021 bestehenden Unvereinbarkeitsbeschlusses mit ZA auf dem Bundesparteitag im Juni 2022 in Risa wird das ´Zentrum´ AfD-intern gefeiert, mit den Worten: „Ohne dieses Vorfeld sind wir nichts.“ (B. Höcke). Das ist insofern besonders bemerkenswert, als der AfD-Bundesvorstand zur Begründung des Unvereinbarkeitsbeschlusses nur etwas mehr als ein Jahr vorher festgestellt hatte: „Nahezu der komplette Vorstand des Zentrum Automobil e.V. (…) besteht aus Personen, die sich in der Vergangenheit rechtsextremistisch oder neonazistisch betätigt haben sollen. Die AfD in Baden-Württemberg droht von Mitgliedern des Zentrum Automobils e.V. unterwandert zu werden.“ Vorfeldorganisationen seien „nötig“, das ZA aber sei „toxisch„.

„Ohne dieses Vorfeld sind wir nichts.“ Diese Worte sollte man sich merken. Denn sie markieren das eigentliche Ziel: Nicht nur Zustimmung bei Wahlen, sondern kulturelle Hegemonie – auch im Betrieb. Und so wachsen die Netzwerke. Seit 2022 tritt das Zentrum nicht mehr nur in der Automobilbranche auf, sondern gründet Ableger: für den Pflegebereich (´Zentrum Gesundheit und Soziales´), für den öffentlichen Dienst, für verschiedene Dienstleistungsbranchen und dehnt sich regional aus; zuletzt am 01. Mai 2025 mit der Gründung des ´Regionalbüros Nord-West´ in Hannover unter Leitung des Ex-ver.di-Mitglieds, Personalrats der örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe und AfD-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Jens Keller, der auf der Pressekonferenz zur Eröffnung des Regionalbüros feststellte: „Die Gewerkschaft Zentrum steht jedem offen, egal welchem Parteibuch, welcher Ideologie, welchen Geschlechts, welcher Religion, das ist uns egal. Nur eins muss er mitbringen; klaren gesunden Menschenverstand, eine Liebe zu seinem Land, eine Liebe zu seinem Arbeitgeber.“ Unterstützt werden diese Bestrebungen von ehemaligen Gewerkschaftssekretär*innen und -mitgliedern, Bildungsmitarbeiter*innen, Betriebsratsmitgliedern, Juristen, Coaches – Menschen, die wissen, wie Mitbestimmung funktioniert, und genau deshalb wissen, wie man sie unterwandert.

Brauner Sud in blauem Schlauch

Die Strategie dahinter ist perfide. Sie positionieren sich als „Kümmerer“, besetzen soziale Themen, sprechen von Arbeitsdruck, Prekarität, Entfremdung und zuletzt auch Frieden und Konversion. Berechtigte Unzufriedenheit gegen zweifelhafte Tarifabschlüsse der DGB-Gewerkschaften – wie zuletzt bei VW zur ´Standortsicherung´ und im ÖD sowie den „Zynismus, Rüstungsarbeitsplätze in Deutschland als Kompensation für aus eigenen Fehlern verloren gegangene Arbeitsplätze“ den Arbeitnehmer*innen „schmackhaft machen“ zu wollen (O-Ton ZA-Hilburger), wird in autoritäre, betrieblich exklusive Lösungsansätze übersetzt.

Gewerkschaften werden pauschal diffamiert als „korrupte Systemgehilfen“, „Klimasektierer“, „Räterepublikfantasten“ und „linksversifft“, gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte als „abgehobene Funktionäre“.

Die Rechte inszeniert sich als neue Stimme der Basis – ohne dabei je strukturell etwas zu verbessern. Denn das Ziel ist nicht soziale Gerechtigkeit, sondern ideologische Hegemonie als Vorfeld des angestrebten autoritär nationalradikalen Wandels im Kleide der „konservativen Revolution“. Ein Begriff, 1950 geprägt von Armin Mohler, einem der Vordenker der ´neuen Rechten´, der seit geraumer Zeit auch nonchalant von führenden Mitgliedern der CDU/CSU öffentlich genutzt wird, wie zum Beispiel 2018 von Alexander Dobrindt, damals noch Landesgruppensprecher der CSU im Bundestag, heute Bundesinnenminister, in einem Gastkommentar im Springerblatt WELT. Dieser Kommentar trug die bezeichnende Überschrift ´Wir brauchen eine bürgerlich-konservative Wende´. „Konservative Revolution der Bürger„, so Dobrindt, als Antwort auf die „linke Revolution der Eliten“; inhaltliche und sprachliche Übereinstimmungen mit der beschriebenen autoritäre nationalradikalen (betrieblichen) Mobilisierung sind nicht zufällig.

Die soziale Frage wird regressiv, völkisch und antiemanzipatorisch ´beantwortet´ – mit dem Ziel, den Ansatz kollektiver Gegenmacht in Abrede zu stellen, der Lächerlichkeit preiszugeben und, wo (betrieblich) vorhanden, zu schwächen, zu zerstören und so autoritäre Kontrollräume im Alltag der Beschäftigten zu errichten.

Dafür nutzt die Rechte alles, was die DGB-Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten überwiegend liegen gelassen oder versäumt haben:

- die Schwäche klassenpolitischer Bildung,

- das Zurückweichen in Mitgliederverwaltung statt Konfliktorientierung,

- Tarifabschlüsse deutlich unterhalb des Verteilungsspielraumes und mit Laufzeiten von bis zu 36 Monaten und daraus folgender Friedenspflicht,

- die falsche ´Neutralität´ gegenüber rechtsaffinen Themensetzungen und Kandidaturen.

- Die zunehmend aktiv betriebene Einbindung in die seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges betriebene Burgfriedenspolitik und ´Konversion pervers´

Die Methode: Tarnung und Täuschung

Wer heute im Betrieb rechten Einfluss sucht, findet ihn oft nicht auf den ersten Blick. Die Listen heißen ´Bündnis freier Betriebsräte´, ´Mitarbeitervertretung Zukunft´, ´Interessengemeinschaft Beruf und Familie´, ´Team Klartext´, ´Alternative Liste´, schlicht ´die Blauen´, oder, wie jüngst bei den vorgezogenen Betriebsratswahlen im März bei Opel Rüsselsheim ´CGM – Bündnis 2025´. Über diese Bündnisliste der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM), die 10% der Stimmen erhielt, wurde neben zwei weiteren Kandidaten auch der Hilgruber-Intimus, EX-ZA-Vorstand und Aktivist der extremen Rechten, Horst Schmitt gewählt. Die CGM steht über ihren Dachverband, den Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) dem Arbeitnehmerflügel der Unionsparteien, der Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) nahe. „Natürlich sind wir nicht so bescheuert, und treten überall als Zentrum an, weil wir dann ja maximal angegriffen werden. Das geht nur da, wo wir so stabile Menschen haben, die das auch aushalten.“, so Oliver Hilgruber im Webinar ´AfD und Zentrum Automobil – Gemeinsam stärker´ des AfD-Kreisverbandes Würzburg am 21.08.2022 (weitere Teilnehmer*innen: Dr. Christina Baum, AfD-MdB / Gesundheitsausschuss, Dr. Dirk Spaniel, AfD-MdB / Verkehrspolitischer Sprecher AFD).

Ein weiteres Element der Strategie: Die Nutzung angeblich ´freier´ oder ´unpolitischer´ Kandidat*innen, die bewusst nicht als AfD-nah auftreten, aber ideologisch und organisatorisch regelmäßig eher mehr als weniger mit den autoritär Nationalradikalen verbunden sind.

Diese Kandidaturen sind besonders schwer greifbar. Sie vermeiden eindeutige Positionierung und gewinnen Vertrauen über Einzelfalllösungen statt betriebs- oder gewerkschaftspolitische Konflikte.

Damit gelingt es der Rechten, sich in Betriebsratsgremien einzuschleichen, ohne von Beginn an konfrontativ wahrgenommen zu werden. Die Gefahr: Die vorgebliche ´Demokratisierung des Betriebs´ wird zur Fassade, während autoritäre Inhalte vordringen.

Wie auch immer die Listen heißen, wer auch immer im Einzelfall als ´unabhängige´ Einzelperson kandidiert, im Hintergrund agieren die bekannten Netzwerke und Akteure – mit Schulungen, Kampagnen, gezieltem Framing. Das bekanntestes Beispiel neben Hilburger ist wohl der bis Januar 2020 in der IGBCE organisierte und über IGBCE-Listen zum Betriebsrat gewählte AfD-Europaabgeordnete und -Bundesvorstandsmitglied Guido Reil, der offen und öffentlich den ´endgültigen Todesstoß für SPD und IGBCE´ fordert.

Und sie bereiten sich gerade aktiv vor. Auf die Betriebsratswahl 2026.

Der Mythos der Betriebsgemeinschaft: Wiedergänger mit neuem Logo

Die AfD und ihr betriebliches Vorfeld bezieht ihre Kraft nicht aus betrieblicher Aktion, sondern aus symbolischer Aneignung: Sie stilisiert sich zur „Stimme der Arbeiter“, nutzt Bilder von Hochöfen und Werkhallen, bedient das Motiv der „ehrlichen Arbeit“. Dabei hat sie mit den realen Bedingungen in Betrieben – mit Leiharbeit, psychischer Überlastung, Tariferosion – politisch nichts am Hut; im Gegenteil. So äußern sich Spitzenfunktionär*innen immer wieder eindeutig und öffentlich gegen Arbeitnehmer*inenninteressen und diejenigen von Menschen, die auf abhängige Beschäftigung oder Sozialtransfers Angewiesenen. So beispielhaft die Co-Bundesvorsitzende, Alice Weidel in einer Debatte im Bundestag auf die Frage, wie die AfD Lücken im Haushalt schließen will, falls der Solidaritätszuschlag – wie von der Partei gefordert – wegfallen sollte.: „Durch Einsparungen! Bei Arbeit und Soziales kann man einsparen!“

Die AfD ersetzt kollektive Lösungsvorschläge durch ideologische Erzählungen: Dass es früher besser war, als Deutschland noch deutsch, die Gewerkschaften noch auf „deutsche Interessen“ konzentriert und die Familien noch „normal“ waren. „Die Alternative für Deutschland vertritt die Interessen deutscher Arbeiter besser als die IG Metall.“(Tino Chrupalla). Diese Mythen verfangen – nicht, weil sie stimmen, sondern weil sie emotionale Deutungsmacht bieten.

Dabei bedienen sie sich eines altbekannten Konzepts: der Ideologie der ´Betriebsgemeinschaft´ – jener nationalistischen Sozialutopie, mit der die NSDAP seit 1928 versuchte über ihre ´Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation´ (NSBO) als ´Stoßtrupp´ die Werkstore der Weimarer Republik zu stürmen, seit Frühjahr 1931 unter der vom damaligen NSDAP-Gauleiter Joseph Goebbels herausgegebenen Parole „Hinein in die Betriebe!“ – auch hier: Parallelen zu heute sind kein Zufall!

Zunächst war dieser ´betrieblichen Offensive´ nur mäßigem Erfolg beschert: Bei den Betriebsrätewahlen 1932 konnte die NSBO mit nur vier Prozent keinen großen Erfolg erzielen. Und auch bei den Betriebsrätewahlen im März 1933 – also bereits über einen Monat nach der Machtübergabe an die Nazis und unter Bedingungen des offenen Terrors gegen Kommunist*innen, Sozialdemokrat*innen und Gewerkschafter*innen, erzielte die NSBO ´nur´ 11,7 Prozent der Mandate (Freie Gewerkschaften 73,4, Christlichen Gewerkschaften 7,6, RGO 4,9, Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine 0,6). Diese betriebliche Resistenz führte zur ´Aussetzung´ der laufenden Betriebsrätewahlen am 4. April 1933 durch das ´Gesetz über Betriebsvertretungen und wirtschaftliche Vereinigungen´ und faktisch die terroristische Absetzung der gewählten Betriebsräte. Nach der (Selbst-) Gleichschaltung der Gewerkschaften am 01./02. Mai 1933 erfolgte dann die Umsetzung der staatlich verordneten Betriebsgemeinschaftsideologie und des Führerprinzips durch die am 10.05.1933 gegründete ´Deutsche Arbeitsfront´, in der, nach der mörderischen Ausschaltung des die NSBO wesentlich tragenden national ´sozialistischen´ sogenannten ´Strasser-Flügels´ in der ´Nacht der langen Messer´, 1935 auch die NSBO final aufging.

Damals durch die Nazis wie heute bei den angeblich ´neuen´ Rechten wurde und wird die betriebliche Welt nicht als Ort des Konflikts, sondern als Raum der angeblichen „Volksgemeinschaft“ dargestellt. Die klassenautonome Behauptung des Interessengegensatze zwischen Kapital und Arbeit gilt als „zersetzend“, Streiks als „vaterlandsfeindlich“, Tarifverhandlungen als „Störung des Betriebsfriedens“. An ihre Stelle tritt das Ideal einer hierarchischen Ordnung, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach dem „Führerprinzip“ geeint dem nationalen Wirtschaftsstandort und damit dem „Volkswohl“ dienen.

Was wie die Betonung eines „Wir-Gefühls“ klingt, ist in Wahrheit die ideologische Liquidierung von Mitbestimmung, Streikrecht und Tarifautonomie. 1931 schrieb die NSBO: „Innerhalb des Betriebes gibt es keine Standesgegensätze mehr. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind Teil eines Ganzen, das durch den Führerwillen geeint ist.“

Diese Denkfigur kehrt heute zurück – nur in anderem Design, mit freundlicherem Auftreten, aber derselben politischen Substanz. Bei Zentrums-Chef Hilburger hört sich das so an: „Wir brauchen keinen Klassenkampf. Der bringt uns nicht weiter. Wir brauchen Betriebsgemeinschaft.“ Und bei AfD-MdB Gerrit Huy in einer Debatte zu einer von der Linkspartei eingebrachten Erweiterung der Mitbestimmungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz: „Die AfD möchte allen Betriebsräten den Rücken stärken, die sich für ihr Unternehmen und dessen Beschäftigte einsetzen – kurz: Betriebsräten, die den Idealen der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet sind.“

Dieses Denken ist kein Ausrutscher. Es ist Strategie: die Zerstörung kollektiver Organisierung, die Diskreditierung von Gewerkschaften, die Umdeutung betrieblicher Mitbestimmung zur autoritären Disziplinierungseinrichtung. Mit dieser Mischung aus völkischem ´Kollektivismus´ und betrieblicher ´Fürsorge´ unterlaufen die AfD und Zentrum systematisch die Grundidee kollektiver gewerkschaftlicher Organisierung und Vertretung. Ziel ist dabei nicht die kollektive, bei Bedarf auch konfliktorientierte Interessenvertretung, sondern das Ersetzen der Gewerkschaft (zunächst) als Akteurin im Betrieb – durch eine autoritär-nationalistische Ideologie ohne Streikrecht, ohne Tarifbindung, ohne kollektive Handlungsfähigkeit.

Im Dienst der Kapitalinteressen

Deshalb müssen sich Konzerne wie Daimler und andere Arbeitgeber auch grundsätzlich nicht vor dieser rechten betrieblichen Mobilmachung fürchten. Denn Organisationen wie ZA und ihre Ableger richten sich nicht gegen die Kapitalinteressen, sondern gegen demokratische Mitbestimmung und Gewerkschaften. Ihre Betriebsgemeinschaftsideologie ist ein maximal arbeitgeberfreundliches Weltbild: Ihre wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen laufen auf das hinaus, was der Historiker Helmut Kellershohn einen ´nationalen Wettbewerbsstaat auf völkischer Basis´ nennt. Daimler, andere Konzerne und Unternehmen müssen also keine wirtschaftlichen Schäden fürchten – eher im Gegenteil. Was sie riskieren, ist maximal ein Imageschaden – sofern Öffentlichkeit und kritische Medien genau hinschauen. Und so heißt es Ende 2017 in einer Stellungnahme von Daimler auf eine Anfrage von REPORT Mainz zum rechtsextremen Umfeld und Engagement von Oliver Hilburger: „Grundsätzlich ist ein politisches Engagement Privatsache der Beschäftigten.“

Historisch betrachtet sind solche Allianzen nicht neu: Schon 1932 applaudierte das Großkapital im Düsseldorfer Industrie-Club Hitlers Versprechen, Ordnung in die „zersetzten Klassenverhältnisse“ zu bringen. Es war nicht trotz, sondern wegen seiner autoritären Ambitionen, dass er in den Vorstandsetagen willkommen war. Entgegen der NSDAP-Erzählung von der ´Machtergreifung´ durch Hitler war es eine wohl kalkulierte Machtübergabe, orchestriert von führenden Industrie- und Finanzeliten, die ihn am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler machte. Nach Hitlers Auftritt vor dem Düsseldorfer Industrieclub am 26. Januar 1932, in dem er Ordnung, Disziplin und Antikommunismus versprach, formierte sich eine Allianz der Konzernbosse. Vertreter von Siemens, Krupp, IG Farben und anderen Unternehmen setzten Hindenburg unter Druck, Hitler zu ernennen. Nicht aus Irrtum oder Naivität, sondern aus wohl erwogenem Kalkül. Hitler war für sie der Garant gegen Streiks, Gewerkschaften und eine sich organisierende Arbeiter*inenklasse.

Auch heute zeigt sich: Wenn rechte Netzwerke in Betrieben agieren, geraten sie nicht primär mit Unternehmensleitungen in Konflikt. Im Gegenteil – oft profitieren Arbeitgeber von der Spaltung der Belegschaften, der Schwächung gewerkschaftlicher Organisationen und der Ablenkung vom Klassenverhältnis. Eine Belegschaft, die sich entlang von Herkunft, Religion oder Impfskepsis zerlegt, hat keine Kraft mehr, gute Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne und Umverteilung einzufordern. Wer das ausnutzt, macht sich zum Komplizen autoritärer Kräfte – auch wenn man selbst Krawatte trägt statt Armbinde.

Das lange Versagen der DGB-Gewerkschaften:

25 Jahre Gewissheit – und zu wenig Konsequenz

Der DGB wusste es früh. Die Kommission Rechtsextremismus stellte bereits zur Jahrtausendwende fest, dass rassistische und autoritäre Einstellungen auch unter Gewerkschaftsmitgliedern verbreitet seien: „Gewerkschaften existieren nicht im luftleeren Raum. Sie atmen die gleiche, mit Vorurteilen angereicherte Luft wie die übrige Gesellschaft.“

Und sie zog aus diesem Befund schon vor 25 Jahren die richtige und richtungsweisende Erkenntnis: „Verortung der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischem Denken und Handeln als strategische gewerkschaftliche Zukunftsaufgabe, die auf allen Organisationsebenen in Angriff genommen werden muss, ist eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Handeln.(…) Gegenüber allen Überlegungen, ´Gewerkschaftspolitik künftig auf sogenannte Kernaufgaben zu reduzieren und gesellschaftspolitische Gestaltungsansprüche anderen zu überlassen´, erheben wir den Anspruch darauf, der gesellschaftspolitischen Bedeutung von Gewerkschaften gerecht zu werden.“

Und im Dezember 2004 hielten Richard Stöss und andere in ihrem Abschlussbericht des von der Otto Brenner Stiftung der IG Metall (IGM) und der Hans Böckler Stiftung des DGB finanzierten Forschungsprojekts ´Gewerkschaften und Rechtsextremismus´ differenzierter fest: „Auch für Arbeitnehmer mit Prekarisierungserfahrung und/oder Existenzangst liegt Rechtsextremismus nicht von selber nahe. Es kommt vielmehr auf die Verarbeitung und Deutung von Erfahrungen und Ängsten an, vor allem wenn es um Probleme wie Arbeitslosigkeit, Outsourcing und Unterbietungskonkurrenz geht. (…)

Offensichtlich erreichen gewerkschaftliche Situationsdeutungen solche Mitglieder nicht. Rechtsextreme Gruppierungen besetzen solche Themenfelder, während gewerkschaftliche Positionen und Argumente bei vielen Mitgliedern offensichtlich nicht bekannt sind oder nicht angenommen werden. Wenn gewerkschaftliche Positionen nicht wahrgenommen werden und Mitglieder stattdessen betriebsbezogene, konkurrenzbedingte ´Sachzwänge´ akzeptieren oder gar rechtsextreme und fremdenfeindliche Parolen aufnehmen, geht die Chance einer solidarischen und demokratischen Verarbeitung der Probleme und Konflikte verloren. (…)

Eigenaktivität bzw. die Förderung einer partizipatorischen Orientierung, die sich in unserer Untersuchung· als besonders starkes Bollwerk gegen rechtsextreme Einstellungen erwiesen hat, kann nicht nur durch Bildungsarbeit gestärkt werden. Wenn es richtig ist, dass die Arbeitnehmer und die Gewerkschaftsmitglieder nichts besser von rechtsextremen Orientierungsangeboten und Versuchungen fernhält als die Erfahrung, durch eigene Tätigkeit und Mitbestimmung in Betrieb, Gewerkschaft oder Politik etwas bewirken, erreichen, verändern zu können, dann steht diese Erkenntnis quer zur von den meisten Funktionären beklagten und von vielen als unabänderbar angesehenen Praxis des Stellvertreterhandelns für passive und nur an Individueller Nutzenmaximierung interessierte Mitglieder.“ (Hervorh. A.B.)

Doch diese Erkenntnisse wurden nicht in entschlossene gewerkschaftliche Praxis überführt – im Gegenteil. Statt den selbst gesetzten ´strategischen gewerkschaftlichen Zukunftsaufgaben´ in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus nachzukommen, antifaschistische Bildungsarbeit dauerhaft zu verankern und tarifpolitisch und betrieblich mit einer klassenautonomen und emanzipatorischen Strategie systematisch aktiv zu werden, dominierten und dominieren noch: Imagepflege als der den gesellschaftlichen Frieden sichernder ´Sozialpartner´, ´Professionalisierung´(was immer das neben der zunehmenden Beschäftigung von seiteneinsteigenden Akademiker*innen in die Apparate bedeuten mag) und eine forcierte Umstellung auf ´Mitgliederservice´ in Wahrnehmung des ´Stellvertreterhandelns für passive und nur an Individueller Nutzenmaximierung interessierte Mitglieder´.

Das war und ist offensichtlich die ´pragmatische´ Antwort, auf die bereits 2005 von kritischen (auch hauptamtlichen) Gewerkschafter*innen unter der Überschrift ´…einfach eine gute Rechtschutzversicherung …Gewerkschaften, Rechtsextremismus und nun?´ gestellten, bewusst zugespitzten Frage: „Ist es überhaupt ein Problem für die Gewerkschaften, dass jedes fünfte Mitglied rechtsextrem eingestellt ist? Bestätigt das verbreitete Desinteresse an den Ergebnissen der Studie ´Gewerkschaften und Rechtsextremismus´ deren These, dass die Gewerkschaften kein Überzeugungssystem haben? Hat sich der Wandel zum Arbeitsmarktkartell bzw. zur Dienstleistungsorganisation, vor dem die Autoren warnen, bereits vollzogen?“

Wachsendes Feld für autoritär nationalradikale Erzählungen

Die Folge dieser die eigenen Erkanntnisse weitgehend nicht beachtenden Praxis: politischer Substanzverlust. Tarifarbeit wurde zunehmend technokratisch, der gesellschaftspolitische Anspruch verdampfte bis hin zur aktuell in weiten Teilen betriebenen aktiven Unterstützung des ausgerufenen Rüstungskeynesianismus über eine ´Konversion pervers´ zur Rettung des ´Wirtschaftsstandortes Deutschland´. Diese ermöglicht es Oliver Hilburger sich aktuell als antimilitaristischer und friedensorientierter Gewerkschafter zu gerieren: Es sei zynisch, den von Arbeitsplatzverlust bedrohten Arbeitern „Rüstungsarbeitsplätze in Deutschland als Kompensation für aus eigenen Fehlern verloren gegangene Arbeitsplätze schmackhaft )zu( machen (…). Es ist zynisch auf Kriegswirtschaft zu setzen. Zynisch zum einen, weil das keine Botschaft ist, die der Menschheit was bringt und zynisch ist es, weil die Menschen, die dann dort arbeiten, (…) auch ihre Söhne in den Krieg schicken müssen. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt davon, dass die Gewerkschaft vom Grundsatz her sich für den Frieden einsetzen muss!“ (O. Hilburger auf der PK zur Gründung des Zentrum-Regionalbüros Nordwest am 24.04.25)

So wuchs und wächst das Feld, in dem rechte Netzwerke und betriebliche Vorfeldorganisationen gedeihen: unpolitische, entwurzelte, frustrierte Belegschaften – ohne gewerkschaftlich vermittelte Gegenmacht. Mit dieser Erzählung kann Zentrum gleich mehrere Typen von Beschäftigten und Mitgliedern der DGB-Gewerkschaften ansprechen:

- Den DGB-Gewerkschaften grundsätzlich politisch eher misstrauisch Gegenüberstehende.

- Unzufriedene, die sich über zu wenig Durchsetzungswillen und/oder Eskalation in Tarifrunden beschweren.

- Vom Thema Konversion von Zivil- in Rüstungsproduktion Betroffene.

Über die vereinzelten gute und ermutigenden Ansätze zu einer emanzipatorischen gewerkschaftlichen Betriebsstrategie gegen Rechts

Diesem politischen und strategischen Befund steht auch nicht entgegen, dass es spätestens seit 1986, dem Jahr der Gründung des Gelbe-Hand-Vereins ´Mach meinen Kumpel nicht an!´ durch die Redaktion des Gewerkschaftsmagazins ´ran´ und die DGB Jugend und nochmals verstärkt nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts der DGB-Kommission Rechtsextremismus 2000 im DGB und dessen Mitgliedsgewerkschaften immer wieder einzelne Gliederungen, Initiativen, Arbeitskreise und engagierte Kolleg*innen gab, die sich die Satzungsformulierungen und Beschlusslagen für die Demokratisierung der Wirtschaft unter Fernhaltung von neofaschistischen, militaristischen und reaktionären Elementen zu Herzen nahmen und nehmen. Entsprechend engagieren sie sich mit viel Energie innergewerkschaftlich – schwerpunktmäßig im Bereich der Bildungsarbeit – und in zivilgesellschaftlichen Bündnissen gegen Rassismus und Rechtsextremis, „für eine bunte statt braune Gesellschaft“, „für Demokratie und Zivilcourage“ und „für Gleichberechtigung und Chancengleichheit“. Dieses nicht zu gering zu bewertende, meist jedoch individuelle und stark an Einzelpersönlichkeiten gebundene Engagement hat jedoch nie die beschriebenen Organisationsdefizite auch nur im Ansatz auffangen, geschweige denn ausgleichen können. Eine bittere Erkenntnis, die bei intensiver Würdigung der zitierten Mahnungen von Stöss u.a. jedoch nicht überrascht, und die die noch im Mai 2023 erneuerte Feststellung der aktuellen DGB-Chefin Yasmin Fahimi, dass Antifaschismus „zur DNA von Gewerkschafter*innen“ gehöre in einem befremdlichen Licht erscheinen lässt…

Als herausragend und nachhaltig anders ist mit Abstand das von der IG-Metall und der Otto-Brenner-Stiftung von 2002 bis 2004 im Rahmen des XENOS-Projekts der Bundesregierung durchgeführte Projekt ´Das Herz in die Hand nehmen, Courage zeigen!´ zu erwähnen. Im Rahmen der dreijährigen Projektlaufzeit nahmen rund 600 Menschen an interkulturellen und Konfliktmanagement-Trainings oder an Qualifizierungsmaßnahmen zu sogenannten ´Kulturmittler*innen´ teil. Zielgruppe des Projektes waren gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertreter*innen, Ausbildende, Vorgesetzte und allgemein Führungskräfte aus Betrieben des Organisationsbereichs der IG Metall. Ein entsprechender, bereits im Grundsatz bewilligter Projektantrag der Gewerkschaft ÖTV ging damals im ver.di-Fusionsprozess unter und wurde nie umgesetzt. Danach folgte allerdings betrieblich vergleichbar Wirksames, Spürbares und Nachhaltiges nicht.

Noch im Mai 2018 ließ sich der damalige DGB-Chef Rüdiger Hofmann zitieren, „dass wir gesagt haben, wir haben überhaupt gar keine Veranlassung uns da provozieren zu lassen – und wenn wir dieses anfangen zu skandalisieren oder über zu bewerten, machen wir sie nur größer, was den realen Verhältnissen überhaupt nicht angemessen ist.“ Seiner Meinung nach hätten die Medien das Thema rechter Betriebsratskandidaten aufgebauscht. „Die Betriebsratswahlen sind jetzt so gut wie abgeschlossen. Ende Mai sind wir durch und wir haben gerade jetzt im Bundesvorstand eine Zwischenbilanz gezogen, in manchen Branchen spielen rechte Gruppierungen überhaupt gar keine Rolle, im Organisationsbereich der IG Metall, wo wir 10.000 Betriebsratsgremien haben bundesweit, haben wir gerade neun Betriebsratsgremien, wo die Rechten mit zwei, drei, maximal vier Sitzen eingezogen sind. Das ist so was von vernachlässigend gering.“

Erst das Aufkommen und Erstarken der AfD führten bei DGB und insbesondere der IGM seit Beginn der 2020er Jahre wieder zu verstärkter Fokussierung des konkreten betrieblichen Feldes, überwiegend allerdings wieder im Rahmen jeweils zeitlich und personell begrenzter Projektmittelförderung von staatlicher Seite. Zu nennen aktuell insbesondere:

- ´VAU – Vernetzen, Aufklären Unterstützen´, ein gemeinsames Projekt des DGB-Bundesvorstands und des DGB Bildungswerks (seit 2022, 2 Mitarbeiter) als „Ansprechpartner für engagierte Kolleg*innen“ , dessen Ziel die bundesweite Vernetzung (schwerpunktmäßig) hauptamtlich Aktiver aller DGB-Gewerkschaften „gegen die extreme Rechte, gegen Rassismus und Diskriminierung (…), für ein demokratisches und solidarisches Zusammenleben“ und die „Stärkung der Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften gegen die erstarkende Rechte“ ist.

- Die beim DGB-Bundesvorstand koordinierte und von der Bundesregierung finanzierte ´Initiative betriebliche Demokratiekompetenz – Demokratie in der Arbeitswelt stärken. Rassismus und Verschwörungserzählungen entgegentreten´ (seit 2021, befristet bis Ende 2025 (vier Mitarbeiter*innen)). Deren Ziel ist die Unterstützung von „Belegschaften, Arbeitgeber*innen, Berufsschüler*innen und Lehrende demokratiefördernd zu handeln und sich Rassismus sowie anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit vor Ort entgegenzustellen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf kleinen und mittleren Betrieben in der Privatwirtschaft.“

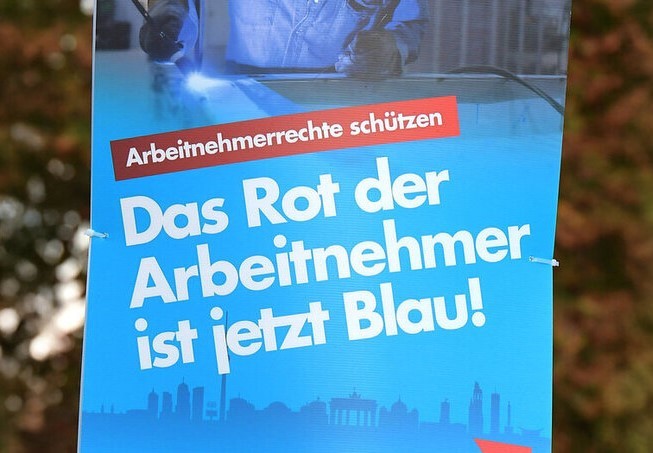

- Der 2020 auch als Reaktion der ´sozialpolitischen´ und betrieblichen AfD-Offensive nach 2017 („Sozial ohne rot zu werden!“, „Blau ist das neue Rot.“) und des Erstarkens von ZA bei den Betriebsratswahlen 2018 von der IG Metall zunächst im Rahmen von Bundesprojektförderung gegründete ´Verein zur Bewahrung der Demokratie (vbd)´. Dieser setzt sich „für die Demokratisierung der Wirtschaft unter Fernhaltung von neofaschistischen, militaristischen und reaktionären Elementen“ ein. „Diese Ziele verfolgt er insbesondere durch die Sensibilisierung und eine konkrete gewerkschaftliche Praxis gegen rechts mit betrieblich Aktiven.“ Die Bedeutung, die die IGM der betrieblichen Aktivierung gegen Rechts und insbesondere ZA/AfD mittlerweile einräumt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass es mittlerweile in allen sieben Bezirken Ansprechpartner*innen von vbd gibt, die Finanzierung nach Auslaufen der Bundesprojektmittel auf Dauer durch Organisationsmittel gesichert wurde, und seit Ende 2024 mit Barbara Resch und Dirk Schulz die Bezirksleiter*innen der bedeutenden IGM-Bezirke Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg-Sachsen den Vorstand bilden.

Betriebsratswahl 2026: Historischer Kipppunkt

Die Betriebsratswahl 2026 wird kein Routinevorgang. Sie ist ein Lackmustest für die gewerkschaftliche Mobilisierungsfähigkeit und Demokratie im Betrieb.

Rechte Listen bereiten sich vor und stehen bereit. Sie agieren strategisch, professionell und zielen auf Spaltung, nicht Vertretung. Ihre Agenda: Durchsetzung der Betriebsgemeinschaftsideologie, Schwächung der Mitbestimmung, Abschaffung des Streikrechts, Rückzug aus der Tarifbindung, Diskriminierung von Migrant*innen,.

Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die demokratische Verfasstheit des Betriebs, der Schutz kollektiver Rechte, die gewerkschaftliche Handlungsmacht im Alltag.

Wenn die DGB-Gewerkschaften diese Bedrohung ignorieren, droht eine Normalisierung rechter Betriebsvertretung. Wer 2026 gewinnt, prägt den Betrieb bis 2030. Das betrifft:

- den Bestand demokratischer Rechte im Betrieb,

- die Verteidigung des Streikrechts,

- den solidarischen Umgang mit migrantischen Kolleg*innen,

- die politische Kultur im Betrieb – zwischen Solidarität und Spaltung.

Der Vormarsch der Rechten kann und wird nicht allein moralisch oder juristisch aufgehalten werden. Es braucht eine klassenautonome, emanzipatorische Gewerkschaftsstrategie, die auch bereit ist, den Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes und allein durch Rechtsprechung gesetzte Einschränkungen der gewerkschaftlichen Betätigungsfreiheit (insbesondere beim Streikrecht) zu überschreiten, wenn demokratische Rechte in Gefahr sind.

Konkret heißt das:

- Tägliche antifaschistische Bildungs- und Betriebsarbeit – nicht punktuell, sondern strukturell.

- Abkehr von Standortlogik, Sozialpartnerschaftsillusion und Burgfriedenspolitik, hin zu antimilitaristischer, internationalistischer Solidarität für ein gutes Leben für Alle.

- (Re-) Politisierung der Gewerkschaften: Wer sich nur als Dienstleister versteht, verliert das Politische – und damit auch die Basis.

Dort, wo Menschen- und Grundrechte ernsthaft bedroht sind, ist politischer Massenstreik nicht nur legitim, sondern geboten – gegen Demokratieabbau, Faschisierung und Militarisierung.

Clara Zetkin erkannte schon 1923, was viele bis heute übersehen: „Nur wenn wir verstehen, dass der Faschismus eine zündende Wirkung auf breite soziale Massen ausübt, die die frühere Existenzsicherheit verloren haben, werden wir ihn bekämpfen können.“

Die autoritär nationalradikale Rechte wirkt nicht nur durch Parolen, sondern weil sie in Krisenzeiten ein Ordnungsversprechen anbietet – dort, wo wir als Gewerkschaften und Gewerkschafter*innen keine greifbare Perspektive geben. Deshalb müssen Gewerkschaften wieder politisch führen lernen – nicht im Schatten des Staates und im Burgfrieden mit den Kriegstreibern zur Sicherung der Konzernprofite des nationalen Standortes, sondern als Teil einer sich selbst ermächtigenden kämpferischen und solidarischen Gegenmacht mit internationalistischer Perspektive.

Das bedeutet:

- Breite zivil couragierte betriebliche Bündnisse aufbauen, ohne sich in ´antideutschen´ nationalistischen Spaltungsdebatten zu verlieren.

- Bildung in Klassenbewusstsein verwandeln – damit Beschäftigte nicht länger ohnmächtig sind. Wer nicht durchschaut, was die autoritär nationalradikalen Rechten im Betrieb und in der Gesellschaft wollen, wird sie nicht stoppen. Es braucht politische Bildungsoffensiven in jedem Bezirk – zur AfD, zur Geschichte des Faschismus, zur Bedeutung betrieblicher Demokratie.

- Klare rote Linie markieren: Keine Zusammenarbeit mit rechten Betriebsräten. Kein Paktieren mit angeblich ´neutralen´ oder ´freien´ Listen ohne klare Werte und Haltung. Keine Toleranz für rechte Listen und rechte Kandidat*innen; weder als angeblich ´Freie´ oder ´Unabhängige´, noch bei CGM und schon gar nicht auf den Listen des DGB.

- Kandidaturen frühzeitig planen und aktive politische Wahlkämpfe führen: Damit die neuen Rechten nicht durch Lücken oder Wahlmüdigkeit profitieren. Das beste Mittel gegen Erfolge wie die von AfD-Zentums-Jens Keller in Hannover ist die Kandidatur auf starken und politisch klaren eigenen Gewerkschaftslisten mit Haltung und Alltagsnähe, die außerdem der gesetzlich gewollte ´Normalfall´ der Listen-/ Verhältniswahl sind.

- Politische Selbstermächtigung statt Verwaltungsrationalität – denn die nächsten Jahre entscheiden über die Richtung gesellschaftlicher Entwicklung, nicht über Detailfragen.

Kein Fußbreit den Faschisten – auch nicht im Betrieb und Betriebsrat!

Die Rechte will in den Maschinenraum der Gesellschaft – in die Werkhallen, Krankenhäuser, Verwaltungen. Sie will den sozialen Alltag erobern, weil sie weiß: Hier wird Macht konkret.

Die Antwort muss lauten: Gewerkschaften als Gegenmacht, klar positioniert, streitbar, solidarisch, antifaschistisch und internationalistisch. Und dafür ist 2026 ein historischer Prüfstein.

Es ist an uns, diesen Kampf zu führen.

Jetzt. Nicht nach der Wahl.

————-

Der Autor:

Andreas Buderus, Mitinitiator der gewerkschaftlichen Basisinitiative ´SAGT NEIN! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden

————

Eine gekürzte Fassung dieses Artikels erschien am 23.05.2025 auf der Themenseite der jw https://www.jungewelt.de/: link: https://www.jungewelt.de/artikel/500368.gewerkschaften-und-afd-im-maschinenraum-der-reaktion.html

Bild: Revierfoto-IMAGO / Bearbeitung: L. N.