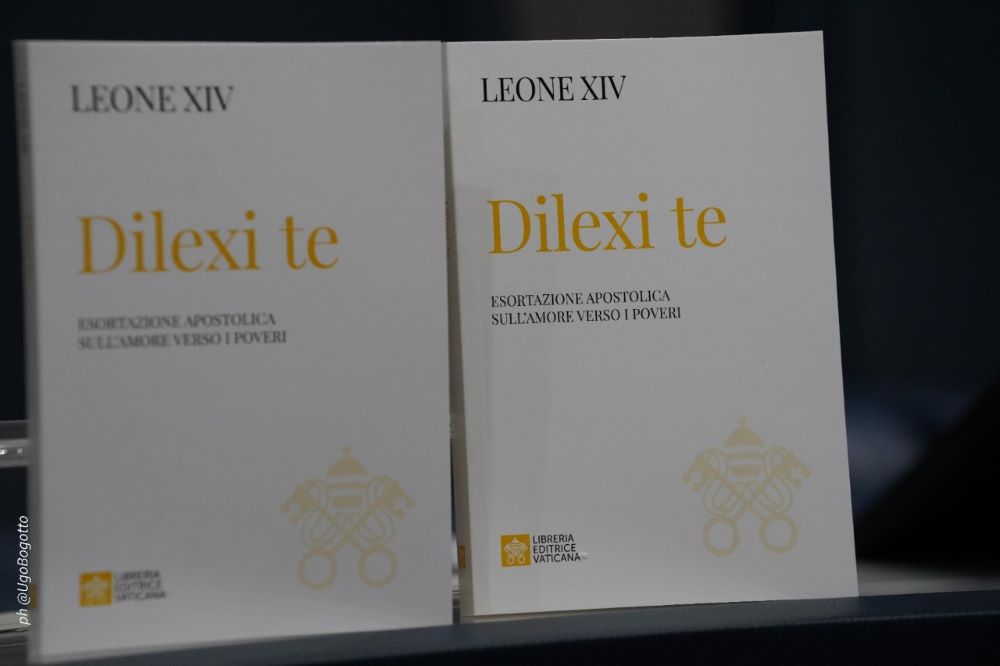

Im Oktober 2025 erscheint das erste „apostolische“ Rundschreiben „Dilexi te“ (2025) von Papst Leo XIV. und bringt wieder einmal die kirchliche Kapitalismuskritik in Erinnerung. Die deutsche Öffentlichkeit nimmt es – anders als frühere Äußerungen der in dogmatischen Fragen „unfehlbaren“ Amtsinhaber in Rom – eher beiläufig zur Kenntnis.

Dass sich die römisch-katholische Kirche mit ihrer „Soziallehre“ eher skeptisch in die Lobgesänge auf die Marktwirtschaft einmischt, ist kein Novum. Vor allem das franziskanische Ethos des Bergoglio-Papstes hat hier zuletzt für Aufsehen gesorgt und auch viele Linke begeistert. Im Folgenden daher ein kurzer Überblick, der vor allem rekapituliert, was von marxistischer Seite (so von der Website IVA) zu diesem Thema beigesteuert wurde.

Ein neues Papstwort

„Der Text behandelt die verschiedenen Facetten der Armut und bemängelt, dass sie auch in westlichen Ländern zunimmt“, kommentiert Die Zeit (9.10.25) in einer kurzen Meldung die neue päpstliche Botschaft „Dilexi te“. Der gebürtige US-Amerikaner Prevost nehme die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung sowie Christen und christliche Gemeinschaften, die das Armutsproblem verdrängen, kritisch in den Blick, heißt es weiter. Eine naheliegende Frage wäre da (die der Zeit aber nicht einfällt): Hat Leo hierbei auch an die christlich-sozialen oder christlich-demokratischen Gemeinschaften gedacht, die es in der BRD gibt? Von CDU oder CSU kam bezeichnenderweise keine Reaktion. Würde man die Passagen des päpstlichen Schreibens zu Migration und Armutsbetreuung neben das halten, was katholische Politiker wie Merz oder Dobrindt hierzulande von sich geben – ihr hohes Lied auf harte Abschiebepraxis und Sanktionierung fauler Bürgergeldempfänger –, könnte der Kontrast nicht größer sein!

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, sah sich wohl deshalb gleich genötigt, dem Papier die politische Spitze zu nehmen, und erklärte in einer Pressemeldung (Nr. 165, 9.10.25): „Im Text werden unterschiedliche Gruppen von Armen und Formen der Armut genannt, unter anderem auch die Migranten bzw. die Migration – ein Thema, das gerade gegenwärtig die ganze Welt beschäftigt und viele Gesellschaften zu spalten droht. Weder kritisiert er expressis verbis einzelne nationale Maßnahmen, die getroffen werden, um Migranten abzuweisen oder abzuschieben, noch empfiehlt er bestimmte Vorgehensweisen. So gesehen, mischt er sich nicht in konkrete politische Fragen ein. Und trotzdem…“ – mischt sich der Papst natürlich in diese Fragen ein und könnte auch zur gesellschaftlichen Spaltung beitragen, wenn sich denn christliche Kreise diese „Exhortatio“ (= Ermahnung, wie sich das Schreiben nennt) ernsthaft zu Herzen nehmen würden.

Die Zeit betont die Entschiedenheit, die der Papst in seiner Gesellschaftskritik zeigt: „Auf das Individuum zentrierte Gesellschaften, in denen Probleme anderer als störend empfunden werden, bezeichnet er als krank“, und zitiert dazu die entsprechende Aussage Leos: „Manchmal werden auch pseudowissenschaftliche Kriterien herangezogen, wenn etwa gesagt wird, dass der freie Markt von selbst zur Lösung des Problems der Armut führen wird“. Das müsste eigentlich eine Steilvorlage für die FAZ sein, um wieder einmal die pseudowissenschaftliche Marktkritik kirchlicher Würdenträger aufzuspießen. Doch auch hier eine eher beiläufige Zurkenntnisnahme der seelsorglichen Ermahnungen! Das marktradikale Blatt bemängelt nur ein bisschen, dass der Papst sich die „Ansicht nicht zu eigen (macht), die Armut in der Welt habe sich verringert, obwohl diese sich etwa mit Statistiken der Weltbank belegen lässt“ (FAZ, 9.10.25).

Ansonsten hält der Kommentar fest, dass Leo eben in die Fußstapfen seines Vorgängers tritt, bisweilen aber in „nicht unwesentlichen Nuancen“ davon abweiche. „So greift er zwar eine der prominentesten Formulierungen der Kapitalismuskritik seines Vorgängers auf, aber in einer entschärften Version: Es sei notwendig, weiterhin die ‚Diktatur einer Wirtschaft, die tötet‘, anzuprangern und anzuerkennen, schreibt Leo XIV. mit Verweis auf das Schreiben ‚Evangelii gaudium‘ von Franziskus. Dort hieß es allerdings pauschal: ‚Diese Wirtschaft tötet‘.“ Ein subtiler Unterschied, den die FAZ hier beim Kapitalismus-Anprangern entdeckt! Aber wer aus dem päpstlichen Text die Anerkennung einer Diktatur herausliest und zudem wesentliche Nuancen kennt, kriegt auch Derartiges leicht hin.

Die Option für die Armen: zum Zeitgeist passend

Nach der Finanzkrise 2007/08 kam in konservativen und auch kirchlichen Kreisen ein gewisses Interesse an der Wiederbelebung vergangener Kapitalismuskritik auf. Das fand sein Ende dann zehn Jahre später mit mit der Feier des 200. Geburtstags von Karl Marx, führte aber auch zu einer kleinen Marx-Renaissance. Kardinal Reinhard Marx, der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, legte 2008 „Das Kapital: Ein Plädoyer für den Menschen“ vor – in blauem Einband wie die legendären blauen Bände der Marx-Engels-Werke. Es handelte sich aber nicht nur um Koketterie, sondern auch um ein inhaltliches Zugeständnis an die Marx’schen Erkenntnisse. Anfang 2013 erschien dann Frank Schirrmachers Streitschrift „Ego“ – gerichtet gegen den modernen Informationskapitalismus und dessen totalitären Kontroll-Zugriff auf die Menschheit. Der FAZ-Herausgeber landete damit wieder einen Bestsellererfolg und reihte sich ein in neuere Diagnosen, die vor dem Siegeszug eines Raubtier- oder Turbokapitalismus warnten.

2015 startete die Website IVA, die sich mit dem Sammelband „Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marxschen Theorie“ vorstellte und das Bildungsprojekt „Marx mit Marx verstehen“ propagierte. Als Gegenentwurf zur kapitalistischen Produktionsweise präsentierte sie sich als „Initiative Vergesellschaftete Arbeit“ (IVA), die in der Folge vor allem Marx-Seminare in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit unterstützte. Der Sammelband zur Marxschen Theorie bot dazu einen Aufriss der Argumentation im „Kapital“, daneben einige Bemerkungen zur Marxschen Religionskritik. IVA begleitete auch die eher im Feuilletonistischen angesiedelte Marx-Renaissance mit der zehnteiligen Reihe „Marx is back“ und griff speziell das neu erwachte Interesse an religiösem Antikapitalismus auf – beginnend mit einer Kritik an der konservativen Entdeckung des Ego-Kapitalismus und fortgeführt an Beispielen der moralischen Entrüstung über die herrschende Geldgier, die mit der Marxschen Analyse nur scheinbar übereinstimmt.

Franziskanisches Ethos gestern und heute

Die Verurteilung bestimmter Tendenzen der Geldwirtschaft kennt das Christentum seit seinen Anfängen. Speziell die Statements des ab 2013 regierenden Bergoglio-Papstes aus dem Franziskaner-Orden fanden größere Resonanz und wurden bis in linke Kreise mit Zustimmung aufgenommen. So sahen die Theologen Franz Segbers und Simon Wiesgickl, die 2015 den Sammelband „Diese Wirtschaft tötet“ vorlegten, in Papst Franziskus den entscheidenden Gewährsmann für die heutige Kapitalismuskritik. Diese hielten sie zudem für den aktuell angesagten sozialethischen Grundsatz der christlichen Kirchen – und tendenziell darüber hinaus: „Erstmals gibt es eine große Ökumene der Kirchen in der klaren Ablehnung von Geist, Logik und Praxis des Kapitalismus“, lautete ihr Fazit.

Solche religiösen Antikapitalisten verweisen etwa darauf, dass seit den biblischen Zeiten eine Verurteilung der „ungehinderten Geldvermehrung“ und des „Götzendienstes“, den die Menschheit dem „Mammon“ leistet, Gültigkeit besitzt. Dieser religiöse Standpunkt habe sich mit dem Anbruch der Moderne verschärft, denn für diese sei „typisch, dass Geldgier und Mammon ethisch neutralisiert und sogar als dynamischer Faktor der Wirtschaft wertgeschätzt werden“ (Segbers/Wiesgickl). In der Tat hat etwa die katholische Soziallehre seit dem beginnenden Kapitalismus und dann seit dessen Etablierung im 19. Jahrhundert vielfach gegen die „Geldgier“ Stellung bezogen. Noch 1745 bekräftigte Papst Benedikt XIV. in seiner Enzyklika „Vix pervenit“ das totale Zinsverbot; 120 Jahre später verurteilte Pio Nono in seinem berühmt-berüchtigten „Syllabus errorum“ (1864) so gut wie alle Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft als sündhafte Zeitirrtümer, worauf sich dann Leo XIII. mit „Rerum novarum“ (1891) detaillierter der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und dem unseligen Geist der Neuerung – vor allem der Entstehung einer Arbeiterbewegung! – zuwandte.

Seitdem hat die katholische Kirche den in der Wirtschaft herrschenden Egoismus, Materialismus & Konsumismus vielfach gegeißelt. Teilweise uferte das sogar zur Anklage einer strukturellen Sündhaftigkeit der ökonomischen Ordnung aus. Die schärfsten, an Systemkritik erinnernden Worte fand das Rundschreiben „Quadragesimo anno“ (1931), das nach der Weltwirtschaftskrise erschien: „Zur Ungeheuerlichkeit wächst (die) Vermachtung der Wirtschaft sich aus bei denjenigen, die als Beherrscher und Lenker des Finanzkapitals unbeschränkte Verfügung haben über den Kredit und seine Verteilung nach ihrem Willen bestimmen. Mit dem Kredit beherrschen sie den Blutkreislauf des ganzen Wirtschaftskörpers; das Lebenselement der Wirtschaft ist derart unter ihrer Faust, daß niemand gegen ihr Geheiß auch nur zu atmen wagen kann.“

Solche harten Worte passten damals zum Zeitgeist. Von dort bis zur Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ (2009) des Ratzinger-Papstes wurde dann wieder die konsumistische, materialistische Haltung des Einzelnen, also von uns allen, in den Mittelpunkt gerückt, was der Nachfolge-Papst Franziskus insofern zuspitzte, als er es zur Anklage einer menschenfeindlichen Wirtschaftsordnung („Diese Wirtschaft tötet“) ausbaute. Doch auch bei Franziskus war die materialistische Haltung des Einzelnen, der dies Ordnung trägt, der Dreh- und Angelpunkt. So bekräftigte seine Enzyklika „Laudato si“ (2015) noch einmal, was bereits in „Evangelii gaudium“ (2013) als Ursache ausfindig gemacht worden war: Alle Übel kommen daher, dass „der Mensch sich selbst ins Zentrum stellt“ (LS 122).

Das „vorherrschende technokratische Paradigma“ (LS 101) bestimme seit einiger Zeit das moderne Wirtschaftsleben. Das soziale Grundproblem besteht demnach in der „Art und Weise, wie die Menschheit tatsächlich die Technologie und ihre Entwicklung zusammen mit einem homogenen und eindimensionalen Paradigma angenommen hat. Nach diesem Paradigma tritt eine Auffassung des Subjekts hervor, das im Verlauf des logisch-rationalen Prozesses das außen liegende Objekt allmählich umfasst und es so besitzt. Dieses Subjekt entfaltet sich, indem es die wissenschaftliche Methode mit ihren Versuchen aufstellt, die schon explizit eine Technik des Besitzens, des Beherrschens und des Umgestaltens ist. Es ist, als ob das Subjekt sich dem Formlosen gegenüber befände, das seiner Manipulation völlig zur Verfügung steht.“ (LS 106)

Die FAZ (20.6.15) kommentierte seinerzeit zutreffend, dass dies eine „deutliche Absage an das moderne Weltbild (ist), wonach der Mensch die Welt zu seinem Nutzen gestalten solle… Das anthropozentrische Weltbild, das den Menschen im Mittelpunkt sieht, ist für Franziskus die Ursünde.“ Die FAZ nahm, da sie die – von Ratzinger noch gelieferte – Verklärung des Marktes vermisste, dezidiert Stellung gegen eine solche Verurteilung des „anthropozentrischen Weltbilds“ und polemisierte gegen das „moralinsaure Gebräu“ (FAZ, 18.6.15) aus dem Vatikan. Natürlich kennt das konservative Blatt sonst durchaus Werte, die die Opferbereitschaft des Einzelnen verlangen und ihn davon abhalten, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber eine Moral, die die übliche Beschönigung der Verhältnisse in der globalisierten Marktwirtschaft in Frage stellt, kann die FAZ nicht leiden.

Bei IVA erschien 2016 ein Beitrag, der sich entschieden gegen die Stilisierung des Bergoglio-Papstes als Ikone der Kapitalismuskritik wandte. Von einer Gegnerschaft zur kapitalistischen Ordnung, die sich in einer schlüssigen Soziallehre oder einer politischen Intervention ausgedrückt hätte, konnte bei dem Mann ja keine Rede sein. Wenn er sich z.B. programmatisch zum Sozialismus oder Marxismus äußerte, stand er ganz in der Tradition des kirchlichen Antikommunismus eines Wojtyla oder Ratzinger. Bei seinem Kuba-Aufenthalt im September 2015 begrüßte er die Annäherung des Landes an die kapitalistischen USA und erinnerte daran, dass „ebendies auch der Wunsch des heiligen Johannes Paul II. (war) mit seinem brennenden Aufruf: ‚Möge Kuba sich mit all seinen großartigen Möglichkeiten der Welt öffnen und möge die Welt sich Kuba öffnen!’“. Wie beim Ende des Ostblocks ging es also darum, dass sich alle Länder der kapitalistischen Weltwirtschaft öffnen und ihre Abschottung aufgeben.

Radio Vatikan fasste die Hauptrede auf dem Platz der Revolution so zusammen: „Papst Franziskus hat im kommunistischen Kuba Cliquenwirtschaft und elitäres Verhalten verurteilt. Mancher missbrauche seinen Dienst für die Gesellschaft, um im Namen des Allgemeinwohls die eigenen Leute zu begünstigen“. Spiegel-online meldete (20.9.2015): „Papst Franziskus hat bei seinem Besuch im kommunistischen Kuba Ideologien als falschen Weg bezeichnet und mehr religiöse Freiheiten gefordert. Der Dienst am Menschen dürfe niemals ideologisch sein, sagte er bei einer Messe vor Hunderttausenden Menschen auf dem Revolutionsplatz in Havanna. ‚Denn man dient nicht Ideen, sondern man dient den Menschen.’“ Klar, was mit Ideologie gemeint ist: der Marxismus. Eine Glaubensgemeinschaft dagegen, der ihre Dogmen von einer unfehlbaren Autorität geliefert bekommt und die ihren Dienst am Menschen unter die weltfremde Idee der Nächsten- und Feindesliebe stellt, ist das Unideologischste von der Welt.

Ein weiterer Text zur Auseinandersetzung mit der Kapitalismuskritik von Papst Franziskus folgte 2016 bei IVA. Er hielt nochmals fest: Sowohl im Blick darauf, was die politökonomische Analyse angeht, als auch bei der Frage danach, wie die sozialen Misere zu überwinden sei, hat der Mann kaum etwas zu bieten. Ein antikapitalistischer Aufbruch war von ihm nicht zu erwarten. Eine Bevorzugung der Basis, der Weg einer Veränderung „von unten“ – was ihm gewissermaßen als Erbschaft der Befreiungstheologie unterstellt wurde –, war nicht sein Ding. Bergoglio hatte ja auch schon in seinem Schreiben „Evangelii gaudium“ klargestellt, dass man der verbreiteten Politik(er)verdrossenheit entschieden entgegentreten müsse: „Die in Misskredit gebrachte Politik ist eine sehr hohe Berufung, ist eine der wertvollsten Formen der Nächstenliebe, weil sie das Gemeinwohl anstrebt.“ (EG 205)

Dasselbe hatte er für die Unternehmer festgehalten: „Die Tätigkeit eines Unternehmers ist eine edle Arbeit, vorausgesetzt, dass er sich von einer umfassenderen Bedeutung des Lebens hinterfragen lässt; das ermöglicht ihm, mit seinem Bemühen, die Güter dieser Welt zu mehren und für alle zugänglicher zu machen, wirklich dem Gemeinwohl zu dienen.“ (EG 203) Und bei den notwendigen Veränderungen war für den Papst klar, dass die politische Klasse das Heft in der Hand behalten muss: „Es ist Sache der Politik und der verschiedenen Vereinigungen, sich um eine Sensibilisierung der Bevölkerung zu bemühen.“ (LS

Anno Domini 2025

Das Rundschreiben „Dilexi te“ (2025) von Papst Leo XIV. holt nun weit aus – von den oft als (ur-)kommunistisch bezeichneten Anfängen im Urchristentum bis zum 19. Jahrhundert, das Leo als die Epoche würdigt, in der der Kapitalismus in Europa und Nordamerika zur herrschenden Wirtschaftsordnung wurde; und in der einer seiner Vorgänger, Papst Leo XIII., mit seiner berühmten Enzyklika „Rerum novaum“ (1891) auf die politischen und ökonomischen Neuerungen reagierte. Der gegenwärtige Leo, der sich mit seiner Namenswahl ja bewusst in die Nachfolge dieses Pontifex gestellt hat, spricht in dem Zusammenhang vom „Jahrhundert der Soziallehre der Kirche“. Bei dem Blick auf das 19. Jahrhundert klingt dann das einzige Mal in seinem Rundschreiben die Tatsache an, dass die moderne Form der Armut arbeitender und arbeitsuchender Menschen, die sich auf dem Markt gegen Lohn verdingen müssen, zu einer eigenen Bewegung geführt hat, die die Armut nicht hinnehmen will. Die Gewerkschaftsbewegung, die in früheren Sozialenzykliken eine herausragende Rolle spielte, wird dabei noch nicht einmal beim Namen genannt, sondern eingeordnet in einen allgemeinen Aufbruch, der im 19. Jahrhundert stattgefunden und der Menschenwürde gegolten habe: „Die Arbeiter-, Frauen- und Jugendbewegungen sowie der Kampf gegen rassistische Diskriminierung haben zu einem neuen Bewusstsein für die Würde derjenigen beigetragen, die am Rande der Gesellschaft stehen.“ (DT 82)

Materielle Besserstellung der arbeitenden Menschen, gar Aufhebung der Klassengesellschaft und der Herrschaft des Kapitals spielen hier überhaupt keine Rolle. In der ganzen Schrift kommen – die Linie von Papst Franziskus fortsetzend – die Begriffe „Kapital“ oder „Kapitalismus“ kein einziges Mal vor. Das, was den Anstoß zur modernen katholischen Soziallehre lieferte, ist ausgelöscht. In den klassischen Texten der Soziallehre, die etwa der Jesuit Oswald von Nell-Breuning zu verantworten hatte, und selbst noch beim strammen Antikommunisten Wojtyla mit seiner Enzyklika „Laborem exercens“ (1981) war der Gegensatz von Kapital und Arbeit selbstverständlich im Blick. Er sollte natürlich im Sinne einer Versöhnung aufgelöst werden, die die Entartung der Privateigentumsordnung zu einer Klassengesellschaft zu verhindern habe und der menschlichen Arbeit den Vorrang vor den sachlichen Bedingungen, eben dem Kapital, einräumen müsste.

Auf den Klassengegensatz reagierte damals Leo XIII., denn die Erfolge der sozialistischen Arbeiterbewegung zusammen mit den demokratischen Freiheitsrechten machten ja gerade die gefährlichen Neuerungen aus, die das Rundschreiben anprangerte: „Der Geist der Neuerung, welcher seit langem durch die Völker geht, mußte, nachdem er auf dem politischen Gebiete seine verderblichen Wirkungen entfaltet hatte, folgerichtig auch das volkswirtschaftliche Gebiet ergreifen.“ So lautete der erste Satz der Sozialenzyklika „Rerum novarum“ (RN 1) und sie gab damit die Linie für alle weiteren Schreiben bis zu „Caritas in veritate“ (2009) vor, in dem der Ratzinger-Papst die endgültige Überwindung sozialistischer Ideen feierte und eine unverhohlene Apologie des Marktes lieferte. Bei Ratzinger wurden dann auch die Gewerkschaften von ihrer ursprünglichen Funktion der Interessenvertretung entbunden und auf eine eigenartige Aufgabe verwiesen, nämlich darauf, „sich um die neuen Probleme unserer Gesellschaft zu kümmern: Ich beziehe mich z.B. auf die Gesamtheit der Fragen, die die Sozialwissenschaftler im Konflikt zwischen Arbeitnehmer und Konsument ermitteln“ (CIV 64). Was Benedikt genau meinte (Lohn-Preis-Spirale?), bleibt im Dunkeln. Klar ist aber, dass von einem Gegensatz, in dem die „Arbeitnehmer“ zu ihren „Arbeitgebern“ stehen, keine Rede mehr sein soll. Und das hat Schule gemacht, die feierlich verkündete „vorrangige Option für die Armen“ spricht kein Klassenverhältnis mehr an.

Fazit

Die moderne katholische Soziallehre ist als eine Reaktion auf den Sozialismus entstanden, der den Arbeitern den Weg zu einem irdischen Paradies weisen wollte, statt sie auf das jenseitige zu vertrösten. Armut und Elend abzuschaffen, erschien den kirchlichen Hirten als eine vermessene Vorstellung, die ja auch die Tröstungsfunktion ihrer eigenen Einrichtung in Frage stellte. Sie mussten sich aber angesichts der erstarkenden Arbeiterbewegung mit dem Recht der Arbeiter auf den Kampf für ihre Interessen auseinandersetzen. Und das war ja das Novum von „Rerum novarum“, dass hier den Arbeitervereinen ein Recht auf Interessenvertretung zugestanden wurde, natürlich in gewissen Grenzen und solange sie die Heiligkeit des Privateigentums nicht antasteten. So gesehen begann 1891 – parallel zu Bismarcks Sozialstaatsreformen, die auf Funktionserfordernisse der Kapitalherrschaft reagierten – das Jahrhundert der Soziallehre, nachdem bereits Jahrzehnte lang die Arbeiterbewegung sich für die Abschaffung der Armut eingesetzt hatte. Und so erwarb sich Leo XIII. den Ruf eines sozial gesinnten Reformers, an den der jetzige Papst anknüpft.

Im Blick auf die gegenwärtigen Verhältnisse, wo der Kapitalismus seinen Siegeszug auf dem Globus vollendet hat und das auch ausgiebig, in aller Hässlichkeit feiert (siehe Trump, Musk, Thiel…), muss man festhalten, dass er das mit dem Segen der Kirche, vor allem der strammen Antikommunisten Wojtyla und Ratzinger, erreicht hat. Aber gleichzeitig ist zu konstatieren, dass die katholische Kirche die Übel der Kapitalherrschaft nicht aus den Augen verliert, ja sogar ihre mahnenden Worte nachschärft. Eine solche Zuspitzung kann man dem Papstwort „Dilexi te“ bescheinigen, nur muss man hinzufügen, dass hier alles auf dem Kopf steht. Armut ist für Leo ein überzeitliches Phänomen, das vor 2000 Jahren in der Christen-Gemeinde von Philadelphia (der Adressatin der „Dilexi te“-Mitteilung) genau so herrschte wie im heutigen Turbokapitalismus. Armut ist kein sozialer Tatbestand, der die Frage nach seinen Gründen oder Initiativen zu seiner Überwindung herausfordert, sondern Bewährungsprobe für die Gottesliebe. Es „geht nicht“, wie es ausdrücklich heißt (DT 5), „um Wohltätigkeit, sondern um Offenbarung“. Im armen Menschen erscheint Christus, er ist die Ermöglichung einer Gottesbegegnung, während das Verlangen nach Reichtum die Sündhaftigkeit des Menschen verrät. Und Leo scheut vor keiner Schwülstigkeit zurück: „Tatsächlich sind die Armen für die Christen keine soziologische Kategorie, sondern das Fleisch Christi selbst“ (DT 110).

Die Kirche, deren Reichtum heute jeder Tourist im Petersdom bewundern kann, erscheint in Leos Revue der tätigen Nächstenliebe als eine einzige Instanz der Liebe, die sie seit 2000 Jahren den Armen zuwendet – vom erwähnten Urchristentum über die Bettelorden und die wohltätigen Klöster des Mittelalters bis hin zur Befreiungstheologie des 20. Jahrhunderts. Bei Letzterer schafft Leo XIV. es sogar, das Schreiben der römischen Kongregation, das Ratzinger als Kardinal zu verantworten hatte und das der Verurteilung dieser speziell lateinamerikanischen Richtung galt, zustimmend in seine Bilanz der unermüdlichen Fürsorge einzubauen – so als ob sich die Kirchenführer schon immer im Geist der Befreiung einig gewesen wären. Was in gewisser Weise ja auch stimmt: Armut und Elend als spirituelles Erlebnis genommen, als Absage an den Materialismus der Welt und als Grund zur Hoffnung auf ein Jenseits, das für alles Irdische entschädigt und von der Sünde endgültig befreit, hatte schon immer den Segen der Kirchenleitung. Und das Bibelzitat „dilexi te“ stammt ja aus der Apokalypse, wo der armen Gemeinde in Philadelphia versprochen wird, dass sie am Tag des jüngsten Gerichts triumphieren wird und dass dann die Reichsäcke, die auf Erden die „Synagoge des Satans“ besuchen und sich als das auserwählte jüdische Volk aufführen, ihr zu Füßen liegen werden. So vollendet Leo XIV. das Jahrhundert der Soziallehre, der der antikapitalistische Stachel genommen ist.

Aber klar: Einem Trump oder einem Merz will das kirchliche Oberhaupt nicht beipflichten. Dass diese Wirtschaft tötet – eine Wirtschaft, die kein Mal beim Namen genannt wird, aber genau diejenige ist, die die modernen Staatenlenker betreuen und die sie als der Inbegriff von Rationalität & Effizienz feiern –, wird nicht zurückgenommen. Der Funktion der Religion, wie Marx sie beschrieb, „Seufzer der gequälten Kreatur“ zu sein, bleibt die katholische Kirche treu, jedenfalls in der obersten Etage in Rom. Wie die nationalen Bischofskonferenzen das dann in den Alltag einer frommen Volksbetreuung umsetzen, die den staatlichen Anliegen nicht zu nahe treten und den sozialen Frieden (gerade auch in schweren Zeiten von Hochrüstung und Kriegsvorbereitung) fördern will, bleibt deren Sache.

————

Der Autor:

Johannes Schillo ist Sozialwissenschaftler und Journalist und lange Jahre in der außerschulischen Bildung tätig.

Bild: www.santuarioloreto.va/it.html