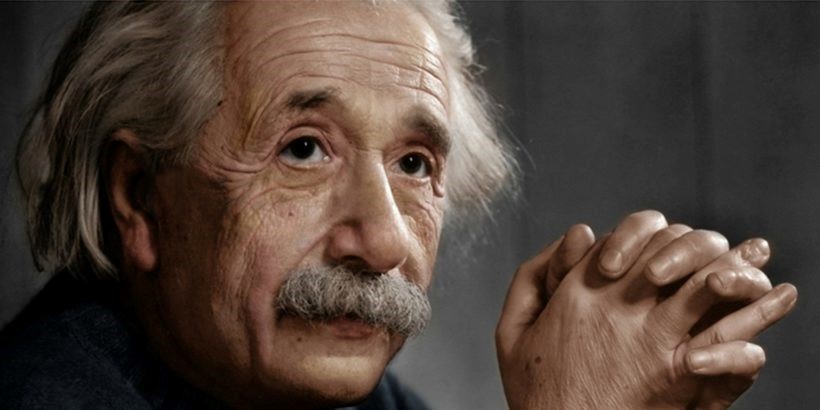

Einstein war nicht nur ein legendärer Physiker, sondern auch ein unerschrockener Friedensaktivist, der das Kriegstreiben seiner Zeitgenossen scharf kritisierte.

„Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon. Er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum Verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewalttat und die leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich scheint mir der Krieg ….“ Mit diesen drastischen Worten beschrieb Albert Einstein 1931 in einem Essay, was er zeit seines Lebens verabscheute: Gewalt, Militär, Krieg und blinden Gehorsam.

Der in Ulm geborene Einstein legte bereits kurz vor seinem 16. Lebensjahr die deutsche Staatsbürgerschaft ab und verließ Deutschland, um der Wehrpflicht zu entgehen. Stattdessen genoss er seine letzten Schuljahre in der liberalen Schweiz, glücklich darüber, dem autoritären preußischen Drill entkommen zu sein. Auch seine Karriere als Wissenschaftler startete, wenn auch holprig, in der Schweiz, wo er mit seiner ersten Ehefrau, der Physikerin Mileva, viele Jahre lebte.

Kritik an der allgegenwärtigen Kriegseuphorie

Im April 1914 fand sich Einstein, bereits mit der „Speziellen Relativitätstheorie“ samt seiner berühmten Formel E=mc² im Gepäck, in dem ihm eigentlich nicht sympathischen deutschen Kaiserreich ein. In Berlin erhielt er jedoch eine hervorragende Forschungsprofessur an der Universität, wird Mitglied der Physikalisch-Mathematischen Klasse der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften und übernimmt später die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik. Eine für ihn lukrative, aber auch sehr ambivalente Lebenssituation beginnt.

Seine hohen Stellungen in den eher konservativen Professorenkreisen halten ihn nicht davon ab, die allgegenwärtige Kriegseuphorie zu kritisieren, wenn auch in seinen privaten Briefen ins Ausland schärfer als gegenüber seinen deutschen Kollegen. An einen Freund im neutralen Holland schreibt er nach dem Kriegsausbruch im August 1914: „Unglaubliches hat Europa nun in seinem Wahn begonnen … In solchen Zeiten sieht man, welch trauriger Viehgattung man angehört …“

Aufforderung zum Verzicht auf Annexionen

So weigert sich Einstein, einen „Aufruf an die Kulturwelt“ zu unterschreiben, der den Angriffskrieg Deutschlands propagandistisch verteidigt und zunächst von 93 namhaften Vertretern aus Wissenschaft und Kultur unterstützt wird. Stattdessen schließt er sich einem Gegenmanifest an, in dem zur Schaffung einer dauerhaften europäischen Friedensordnung mit der Aufforderung zum Verzicht auf Annexionen aufgerufen wird.

Das Manifest fand wenig Zustimmung, doch Einstein wollte seine pazifistische Gesinnung nicht aufgeben. Im Gegenteil wurde er kurz darauf Gründungsmitglied des Bundes Neues Vaterland, dem auch der spätere Bürgermeister Berlins Ernst Reuter beitrat, in dem Pläne für ein friedliches Europa diskutiert und bedrängte Pazifisten unterstützt wurden.

In seiner Schrift „Meine Meinung über den Krieg“ legt Einstein konsequent seine Ablehnung jedwedes Krieges dar sowie die Notwendigkeit einer neuen staatlichen Ordnung in Europa, die europäische Kriege ausschließen müsse: „Die feinen Geister aller Zeiten waren darüber einig, dass der Krieg zu den ärgsten Feinden der menschlichen Entwicklung gehört, dass alles zu seiner Verhütung getan werden müsse.“

Er kritisierte den grassierenden Patriotismus, der die Kriegsstimmung anheizte und „dass der Verherrlichung des Krieges … von allen wirklichen Freunden menschlichen Fortschritts energisch entgegengewirkt werden muss.“ Schärfere Formulierungen wurden gestrichen. Mit dem unerwartet lange anhaltenden Krieg wurde der pazifistische Bund Neues Vaterland 1916 verboten.

„Die Zeit erinnert mich an die der Hexen-Prozesse“

Einstein stand den Menschen im Rausch ihrer Kriegseuphorie weiterhin fassungslos gegenüber. Er musste zusehen, wie viele seiner Kollegen mittlerweile für die Kriegsindustrie tätig wurden. In einem anderen Brief schilderte er die Situation als „eine Art geistiger Epidemie“. Er schreibt: „Wenn ich mit den Menschen rede, fühle ich das Pathologische des Gemütszustandes. Die Zeit erinnert mich an die der Hexen-Prozesse und sonstigen religiösen Verirrungen … Ich könnte mir die Menschen nicht vorstellen, wenn ich sie nicht vor mir sähe.“

Aufgrund seiner beruflichen Stellung war er gezwungen, auch willens, mit seinen Kollegen eine gute Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene fortzuführen, was von beiden Seiten gelang, indem alles Politische ausgeklammert wurde. Als Anfang Oktober 1918 die deutsche Regierung in ihrem aussichtslos gewordenen Kriegstreiben von den Amerikanern Frieden und Waffenstillstand erbat und in der Folge das deutsche Kaiserreich zerfiel, ist das für Einstein wie ein Befreiungsschlag.

1922 wird Einstein der Nobelpreis für Physik verliehen. Mit Ehefrau Elsa geht es immer öfter ins nichteuropäische Ausland zu Vortragsreisen und Forschungsaufenthalten, sodass seine Popularität weiter steigt. Der Austausch mit der internationalen Friedensbewegung verstetigt sich. Als die politischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre immer reaktionärer wurden, wurde Einstein, auch zum Ärger seiner Kollegen, immer linker, schreibt der Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann.

Seine Auslandsreisen wurden daher ebenso beobachtet wie seine Aktivitäten in Deutschland. Alles wurde registriert: seine Aktivitäten in der Nachfolgeorganisation des verbotenen Bundes Neues Vaterland, in der 1921 gegründeten Deutschen Liga für Menschenrechte, in dem Vorstand der Gesellschaft der Freunde des neuen Russland sowie im Kuratorium der Internationalen Arbeiterhilfe.

Korrespondenzen mit Gorki, Gandhi und Freud

Am Anfang der 1930er-Jahre hatte Einstein seine wichtigsten Entdeckungen vollbracht. Seinen wissenschaftlichen Beiträgen zur Physik folgten nun vermehrt politische Aktivitäten und persönliche Reflexionen.

Zu seinen reichlich geführten Korrespondenzen gehören auch Briefe mit Maxim Gorki, den er sehr schätzte, und Mahatma Gandhi, dessen Konzept der Gewaltlosigkeit ihn faszinierte. Ein Briefwechsel mit Sigmund Freud mit Fragen Einsteins zur psychologischen Beschaffenheit des Menschen wird mit dem Titel „Warum Krieg?“ im Jahr 1933 veröffentlicht. 1934 erfolgt die erstmalige Veröffentlichung seines Buches „Mein Weltbild“, in dem seine Gedanken, Vorträge, Briefwechsel, Bekenntnisse aus seinem Leben zusammengefasst sind.

Noch im Juli 1932 unterstützte er eine Kundgebung gemeinsam mit Heinrich Mann, Ernst Toller, Käthe Kollwitz und Arnold Zweig, um vor der „Gefahr einer Faschisierung“ zu warnen. Sie riefen zu einem Zusammengehen der Arbeiterparteien SPD und KPD zu einer „antifaschistischen Einheitsfront“ auf. Vergeblich. Die Nationalsozialisten wurden 1932 die stärkste Partei der Weimarer Republik. Einsteins Abreise im Dezember 1932 in die USA erwies sich als Segen. Wenige Wochen später wurde Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.

Den Nazis war Einstein als Jude, als Friedensaktivist, der den Sozialdemokraten und Sozialisten nahestand, und auch als Wissenschaftler dermaßen verhasst, dass direkt nach dem „Ermächtigungsgesetz“ im März 1933 gegen ihn ein Disziplinarverfahren zum Ausschluss aus der Akademie der Wissenschaften eröffnet wurde. Einstein war dem jedoch zuvorgekommen und hatte seinen Austritt aus der Akademie vom Ausland aus selber erklärt. Der Einstein-Biograf Albrecht Fölsing schreibt, dass dies zu einer unbeschreiblichen Wut im nun der NSDAP unterstehenden Ministerium geführt haben soll.

Einstein war jedoch alles andere als voller Hass, sondern ein zuversichtlicher, positiv und in Lösungen denkender Mensch. So schrieb er in „Mein Weltbild“: „Ich denke immerhin so gut von der Menschheit, dass ich glaube, dieser Spuk (der Krieg) wäre schon längst verschwunden, wenn der gesunde Sinn der Völker nicht von geschäftlichen und politischen Interessen durch Schule und Presse systematisch korrumpiert würde.“

Unterschrift unter das berühmte Russel-Einstein-Manifest

Vor dem Hintergrund der Ungewissheit, ob Hitler Nuklearwaffen entwickeln könnte, sah sogar Einstein sich gezwungen, dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt den Bau einer Atombombe zu empfehlen, die zu Einsteins Entsetzen in Hiroshima zum Einsatz kam. Zur dauerhaften Abschaffung der Kriegsgefahr erachtete er jedoch nicht das Wettrüsten, sondern „gemeinsame Aktionen“ der Nationen durch „friedliche Entscheidungen auf gesetzlicher Basis“ als notwendig.

Dazu sind heutzutage nationale wie internationale Organisationsstrukturen und Akteure vorhanden. Kurz vor seinem Tod am 18. April 1955 setzte er seine letzte Unterschrift unter das berühmte Russel-Einstein-Manifest, in dem von Wissenschaftlern aus allen Teilen der Welt vor der Gefahr eines Kernwaffenkrieges gewarnt wird.

Deutschland hat heute nach acht Jahrzehnten eines weitgehend friedlichen, von Kriegen verschonten Europas eine recht weitverbreitet pazifistisch sozialisierte Bevölkerung. Das ist ganz im Sinne Einsteins, denn damit einher geht ein hohes Maß an Eigenständigkeit, Bildung, Individualität, Humanität und Kreativität vieler Menschen.

Wenn wir zur besten Sendezeit jetzt eine bekannte Moderatorin sehen, die einen bekannten ehemaligen deutschen Diplomaten fragt: Wie können wir diese heutige (pazifistische) „DNA am schnellsten überschreiben?“, dann scheint es, dass Deutschlands Eliten im Kontext des Pazifismus den Rückwärtsgang eingelegt haben. Noch mehr, wenn der designierte Kanzler jetzt verkündet, er möchte wieder mehr „gesundes Nationalbewusstsein, Patriotismus“ erreichen und der Ukraine weitreichendere Waffen gegen Russland liefern.

Bei allem Verständnis für vernünftige Sicherheitspolitik angesichts veränderter Weltpolitik: Patriotische Emotionalisierung war gerade in Deutschland verhängnisvoll. Und wie Einstein schon sagte: „Frieden kann nicht mit Gewalt erhalten werden; er kann nur durch Verständnis erreicht werden.“

———–

Die Autorin:

Karin Jansen ist Doktorin der Philosophie, Autorin, Bloggerin und Persönlichkeitstrainerin aus Berlin.

Das ist ein Beitrag von Karin Jansen, der im Rahmen der Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert. Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0). Er darf für nichtkommerzielle Zwecke unter Nennung des Autors und der Berliner Zeitung und unter Ausschluss jeglicher Bearbeitung von der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden. Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/ Bild: Albert Einstein, 1879-1955: Physiker, Nobelpreisträger, Friedensaktivist und Menschenfreund © Common