Der Soziologe Berthold Vogel ist Geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) an der Georg-August-Universität und Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) am Standort Göttingen. Er unterrichtet Soziologie an den Universitäten Kassel und St. Gallen und forscht zum Wandel der Arbeitswelt, zur Gestaltung öffentlicher Güter und zur Praxis des Rechts- und Sozialstaats. Vogel ist u. a. Mitglied der Kommission „Zukunft der Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Hans-Böckler-Stiftung und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Hans-Böckler-Stiftung.

Der Soziologe Berthold Vogel ist Geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) an der Georg-August-Universität und Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) am Standort Göttingen. Er unterrichtet Soziologie an den Universitäten Kassel und St. Gallen und forscht zum Wandel der Arbeitswelt, zur Gestaltung öffentlicher Güter und zur Praxis des Rechts- und Sozialstaats. Vogel ist u. a. Mitglied der Kommission „Zukunft der Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Hans-Böckler-Stiftung und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Hans-Böckler-Stiftung.

Zwischen 1991 und 2008 wurde ein Drittel des Personals im öffentlichen Dienst abgebaut. Das belegt anschaulich der DGB Personalreport. Im Interview spricht der Soziologe Berthold Vogel über die Folgen des Sparkurses und die mangelnde Unterstützung der Politik für den öffentlichen Sektor.

Was kennzeichnet diese Phasen?

Berthold Vogel: Es gab ja in der Bundesrepublik zunächst eine lange Aufbauphase bis in die frühen Achtzigerjahre, der öffentliche Sektor wurde deutlich gestärkt. Danach drehte sich der Wind, die neuen Schlagworte lauteten Bürokratieabbau und Effizienz. Der Staat müsse schlanker und schneller werden, der Verwaltungsapparat sei zu groß, hieß es bis in die Zweitausenderjahre hinein. Es wurde Personal gekürzt, vor allem die kommunale Ebene hat gelitten. Die Effektivität und die Relevanz des öffentlichen Sektors wurden angezweifelt. Seine Qualität und seine Notwendigkeit für die Demokratie, für sozialen Ausgleich und für gleichwertige Lebensverhältnisse wurden in dieser Phase nur von wenigen herausgestellt, von den Gewerkschaften mal abgesehen.

Wie haben sich in diesem Kontext die Arbeitsverhältnisse verändert?

Die sehr übersichtliche und geordnete Laufbahnen-Welt wurde ziemlich durchgeschüttelt, so dass im öffentlichen Sektor heute sehr unterschiedliche Arbeitswelten nebeneinander stehen. Die geordnete Welt gibt es noch, sie besteht fort. Daneben gibt es aber viele öffentlich Bedienstete, die befristete Verträge haben oder schlechter bezahlt werden. Man kann natürlich nicht pauschal sagen, dass heute alle unter schlechteren Bedingungen arbeiten. Aber in Teilen fand durchaus eine Prekarisierung öffentlicher Arbeitswelten statt. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Staat zu einem Experimentierfeld wird für befristete Beschäftigung oder kurzfristige Projektarbeit. Das war und ist mit Blick auf öffentliche Beschäftigung ein grundlegender Wandel.

Der Staat als Arbeitgeber ist gegenüber seinen Beschäftigen nicht mehr in gleichem Maße loyal, könnte man sagen. Verändert das deren Blick auf ihre tägliche Arbeit?

Nein, eher nicht. Ich fand in unseren Interviewstudien zum öffentlichen Sektor sehr eindrucksvoll, wie klar sich die Beschäftigten hier äußern. Sehr viele von ihnen reflektieren, was ihre eigene normative Vorstellung von guter Arbeit ist und was dafür nötig ist. Das machen Pflegekräfte, Lehrkräfte, Postbedienstete – sie alle sehen sich in einer öffentlichen Aufgabe. Wir haben das wertorientiertes Arbeitsbewusstsein genannt. Ich war in den Gesprächen immer überrascht, wie stark etwa Busfahrer darüber nachdenken, welchen öffentlichen Bezug ihre Tätigkeit hat. Dass sie die erste Person sind, die weiterhelfen kann, wenn Ortsfremde in den Bus steigen.

Ist dieses wertorientiertes Arbeitsbewusstsein ist eine Art Konstante?

Ja, denn die Beschäftigten sehen sich in Verantwortung gegenüber den Bürger*innen, Klient*innen oder Ratsuchenden. Diese Verantwortung ist ausbeutbar. Über die Grenzen des Arbeitsvertrages sehen sie sich in der Pflicht. Ein Pfleger sagt ja der Patientin nicht, dass jetzt Schichtende ist und er deshalb die Behandlung abbricht. Die Lehrkraft fühlt sich den Schüler*innen verpflichtet. Die eigene Tätigkeit wird nicht einfach als Job betrachtet, sondern als Beruf, also auch Berufung. Unsere Forschung zeigt daher: Wir verfügen über ein Kapital, das für uns als Gesellschaft sehr wertvoll ist. Damit müssen wir besser umgehen, diese Beschäftigen brauchen gute Arbeitsbedingungen.

Behindert die schlechte Personalausstattung die Kolleg*innen auch, wenn sie ihren Ansprüchen an die Arbeit gerecht werden wollen?

Natürlich. Einer der Chefärzte an einer großen Klinik in Niedersachsen erklärte mir, dass er dort als junger Arzt vor allem von erfahrenen Pflegekräften angelernt wurde. Wie sind die Abläufe auf der Station? In welchen Schritten läuft alles ab? Heute treffen die jungen Assistenzärzt*innen auf völlig überlastete Pflegekräfte, bei denen die Fluktuation sehr groß ist. Das verhindert die Kooperation, die vorher eine zentrale Basis der Arbeit war. Für die Qualität der Arbeit ist die Überlastung des Personals nicht förderlich, vorsichtig formuliert. Unsere Studie zur Justiz in Niedersachsen zeigt ähnliche Effekte. Gerichte und vor allem Staatsanwaltschaften sind von der Belastung her oftmals am Limit. Und gleichzeitig wird erwartet, dass dort alle Fälle mit Sorgfalt bearbeitet werden. Für Qualität braucht es aber gute Arbeitsbedingungen. Und man muss ja auch sehen, dass der öffentliche Sektor erhebliche Rekrutierungsprobleme hat. Die jungen Leute laufen ihm nicht von selbst zu. Es ist klar, dass der Staat ein attraktiver Arbeitgeber sein muss, um gute öffentliche Dienstleistungen anbieten zu können.

Sieht die Gesellschaft durch Corona nun anders auf den öffentlichen Dienst und die öffentliche Infrastruktur?

Ja, Corona verändert den Blick auf das Öffentliche und den Staat. So schrecklich diese Pandemie ist, hier zeigt sich tatsächlich ein Effekt innerhalb der Debatten. Auch weil wir nicht abstrakt über „den Staat“ oder „die Ämter“ sprechen, sondern die Personen wahrnehmen, die sich dahinter verbergen. Durch diesen Perspektivwechsel rücken andere Fragen nach vorne: Was sind systemrelevante Berufe und gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen? Wie statten wir diese aus? Die Pandemie macht deutlich, wofür wir diese öffentliche Infrastruktur brauchen. Die Arbeitsagenturen waren sehr schnell bei der Auszahlung des Kurzarbeitergeldes. Durch Amtshilfe konnte den kaputtgesparten Gesundheitsämtern schnell geholfen werden. Gleichzeitig konnte man sehen, welche Defizite wir uns in den letzten Jahren eingehandelt haben. Aber während Gesundheitsämter vor kurzem noch als völlig verstaubt galten, diskutieren wir jetzt über ihre bessere Ausstattung. Das ist gut.

Es ist ja auch kein Zufall, dass die Rolle des Staates immer mit Blick auf Krisensituationen reflektiert wird. Das war schon in und nach der Finanzkrise der Fall.

Und Krisen werden uns weiter begleiten. Der französische Soziologe Bruno Latour schreibt, dass Corona eine Art Generalprobe für die Bewältigung des Klimawandels ist. Und dass uns die Infrastruktur für klimagerechte Politik noch weitgehend fehlt. Auf die Generalprobe hätte ich gerne verzichtet, aber aus meiner Sicht ist das die politische Lehre, die wir aus der Pandemie ziehen müssen. Wir brauchen einen starken investiven Staat und eine resiliente öffentliche Infrastruktur. Diese Frage stellt sich auch nach der Flutkatastrophe. Wie müssen wir in Zukunft planen? Wie müssen die Wasser- und Stromversorgung aussehen, damit sie dem Klimawandel standhalten? Mit der Sorglosigkeit der Vergangenheit geht das alles nicht mehr. Und es ist klar, dass das eine öffentliche Aufgabe sein wird. Natürlich kann man private Akteure einbeziehen, aber der Staat muss handlungsfähig sein. Nur er hat ja die Möglichkeit, in diesen Dimensionen in die Zukunft zu investieren.

Schon die aktuelle Situation erscheint nicht tragbar, auch mit Blick auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Uns haben zwei GEW-Personalrätinnen im Interview berichtet, dass in manchen Regionen mittlerweile Lehrkräfte im Seiteneinstieg von Lehrkräften im Seiteneinstieg eingearbeitet werden. Wie bewerten Sie das?

Eine Entprofessionalisierung öffentlicher Dienstleistungen wäre tatsächlich problematisch. Und gleichzeitig sehe ich vielerorts die Tendenz, dass öffentliche Dienstleistungen in der Fläche ausgedünnt werden. Auch das ist gefährlich. Natürlich haben wir Regionen mit Bevölkerungsschwund, da muss man die öffentliche Infrastruktur im Detail sicher anpassen. Aber sie muss weiter präsent sein, gerade in den ländlichen Regionen. Denn wir sehen umgekehrt, wie schnell diese Räume von antidemokratischen Kräften gefüllt werden, wenn die öffentliche Hand sich zurückzieht. Die geben sich vor Ort als die Kümmerer, doch eine offene, plurale Gesellschaft ist nicht ihr Ziel. Insofern geht es nicht nur um die Frage, welche öffentlichen Einrichtungen wir uns leisten wollen oder können. Es ist auch eine Frage der Zukunft der demokratischen Gesellschaft vor Ort. Der öffentliche Sektor ist eben keine beliebige Branche neben anderen, sondern ein wesentliches Element für Lebensqualität und gesellschaftliche Entwicklungschancen. Und er ist die Basis für eine sozial verantwortliche Gestaltung der Energiewende, für klimagerechtes Wirtschaften und eine präventive Daseinsvorsorge, etwa im Bereich Gesundheit.

————————–

Autor:

Der Soziologe Berthold Vogel ist Geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) an der Georg-August-Universität und Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) am Standort Göttingen. Er unterrichtet Soziologie an den Universitäten Kassel und St. Gallen und forscht zum Wandel der Arbeitswelt, zur Gestaltung öffentlicher Güter und zur Praxis des Rechts- und Sozialstaats. Vogel ist u. a. Mitglied der Kommission „Zukunft der Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Hans-Böckler-Stiftung und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Hans-Böckler-Stiftung.

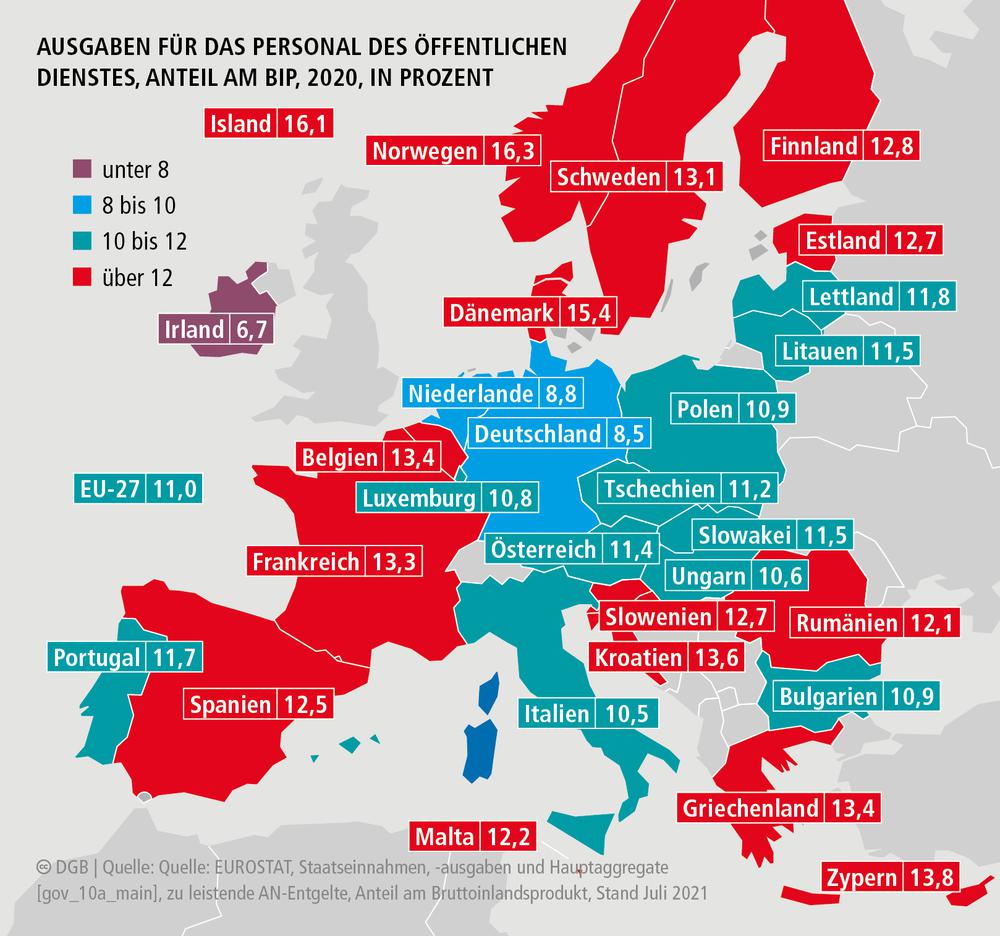

Quelle und Grafiken: https://gegenblende.dgb.de/ Den DGB-Personalreport 2021 mit allen Grafiken und Zahlen finden Sie hier...